金刀比羅宮(こんぴらさん)を参拝した帰り道。

本宮まで785段、奥社までの1,368段を登りきったあとの足取りは、どこか軽く、どこか満ち足りています。

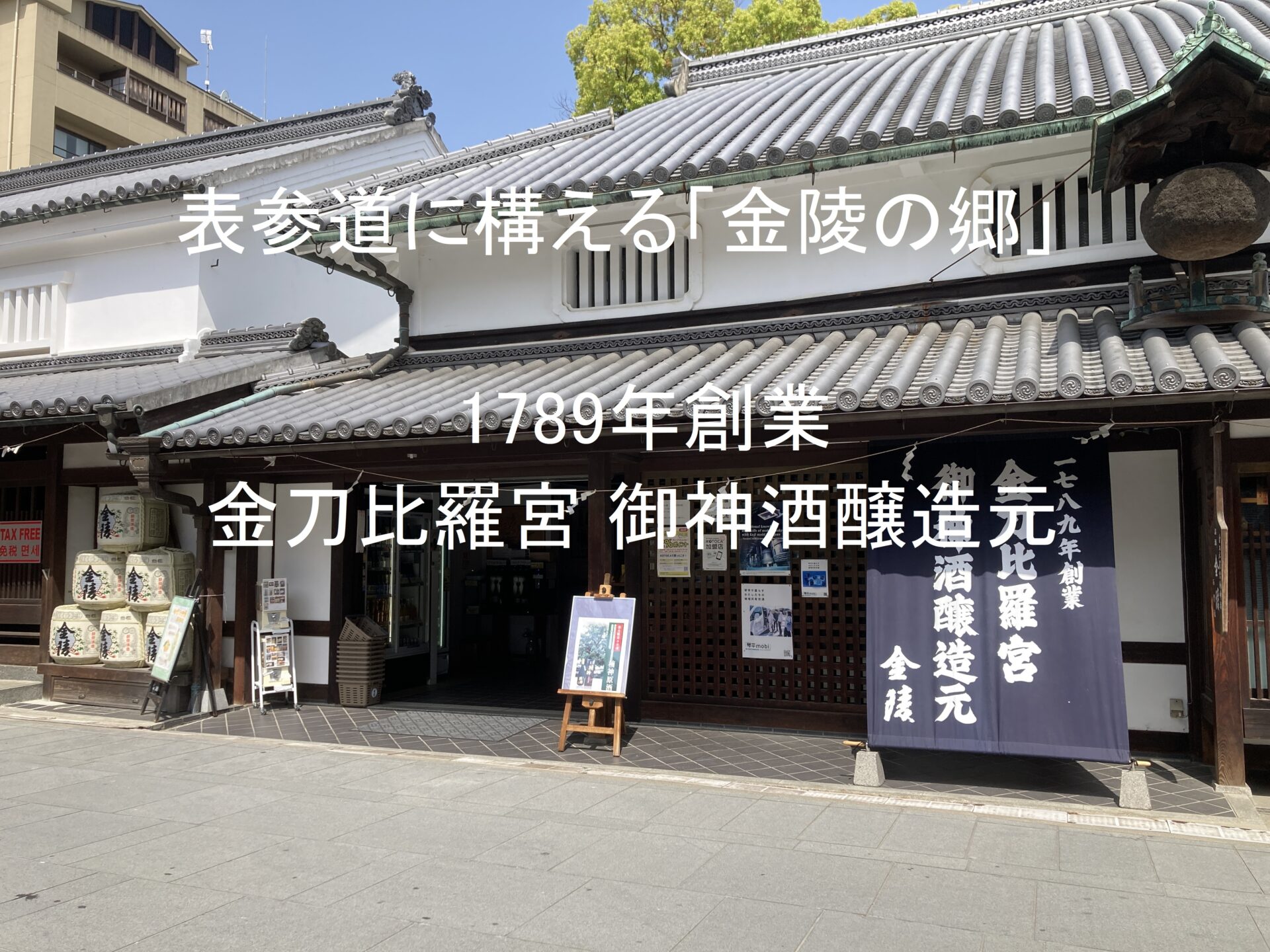

そんな帰り道の表参道に、立派な酒蔵が目に入ります。

白壁と瓦屋根、木の格子が印象的なその建物は「金陵の郷」。

観光客の流れのなかでも、しっかりとした存在感を放っています。

今回は、筆者が実際に訪れた酒蔵「金陵」での体験をもとに、資料館の雰囲気や有料試飲、酒かすアイス、そして気に入って買って帰った一本まで——参拝のあとのひとときを、少し大人の“寄り道時間”としてご紹介します。

見て、感じて、知る。「金陵の郷」資料館を歩く

参拝の帰り道、表参道でひときわ目を引く酒蔵「金陵の郷」。

その一角に、無料で立ち寄れる資料館があります。

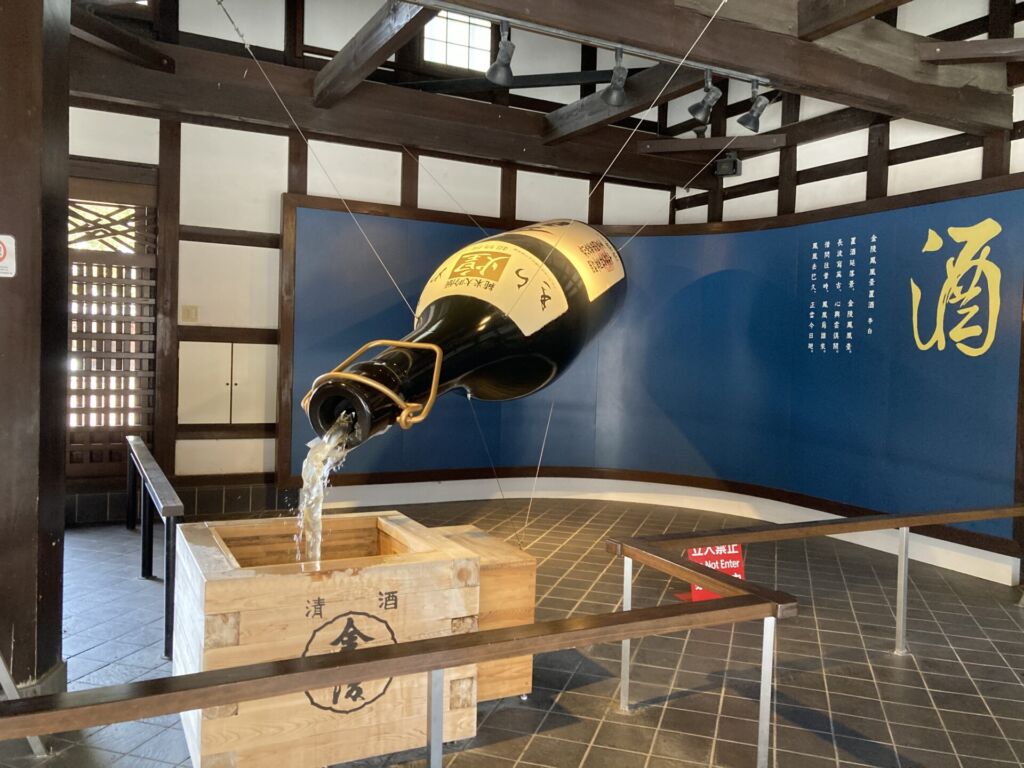

資料館へ行く前に出迎えてくれるのは、巨大な金陵ボトルのオブジェ。

実際に水が注がれており、思わず足を止めて見入ってしまいました。

資料館入口には、巨大な六尺桶が展示されています。

六尺桶は別名三十石桶と呼ばれ、一升瓶3,000本のお酒が入る桶です。

資料館内には、江戸時代から続く酒造りの歴史が、さまざまな展示物とともに丁寧に紹介されています。

空間そのものも、太い梁や柱が印象的で、まるで蔵の中を歩いているような感覚です。

中でも興味深かったのが、杉玉(すぎだま)の展示。

時代ごとの形の違いが見て取れ、「これも全部“杉玉”なのか」と驚きました。

球体、縄状、コマのような形まで。見慣れた杉玉が、こんなにも多様だったとは。

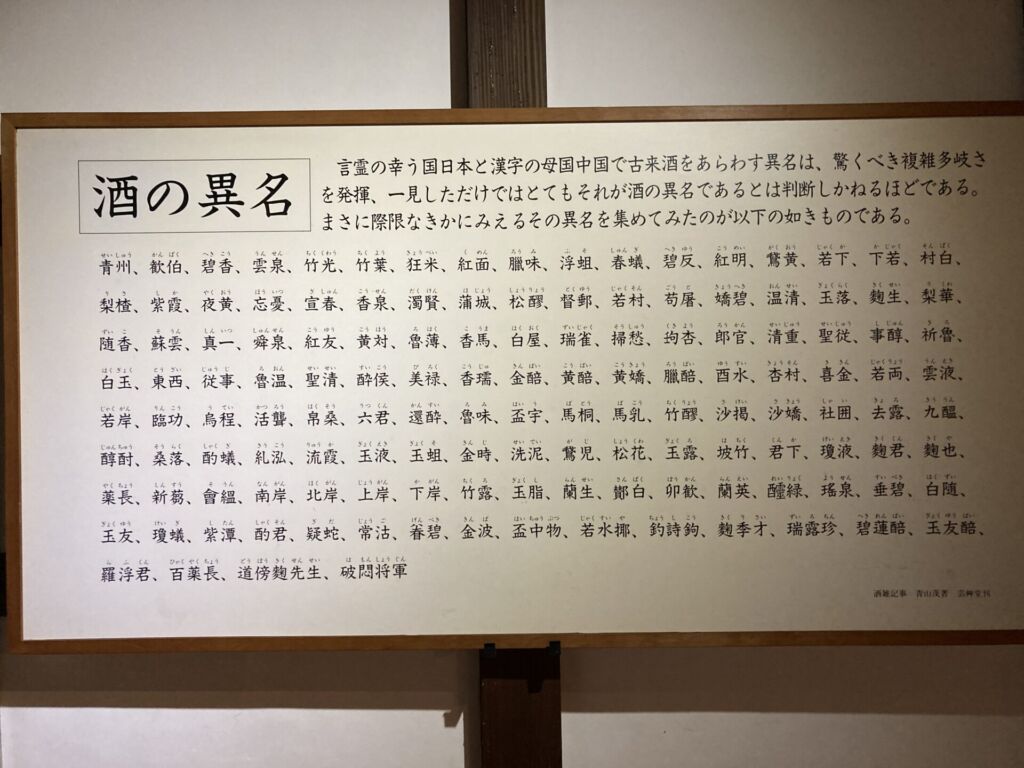

その先に展示されていた「酒の異名」のパネルも印象的です。

百を超える美しい漢字が並ぶその様子から、人々がいかに酒を愛し、言葉を尽くしていたかが伝わってきました。

館内を巡ったあとは、中庭へ。

樹齢900年を超えるとされる御神木である大楠(おおくす)の木が、堂々とその姿を見せています。

その根元には小さな祠と手水があり、ここが単なる観光施設ではなく、神聖な場所であることを感じさせてくれました。

静かな時間と、少しの発見。

「金陵の郷」は、そんな寄り道ができる場所です。

有料試飲でちびりと飲み比べ

金陵の郷には資料館の他、蔵元直売所があります。

店内には、色とりどりの瓶がずらりと並び、眺めているだけでわくわくします。

有料ではありますが、試飲ができます。

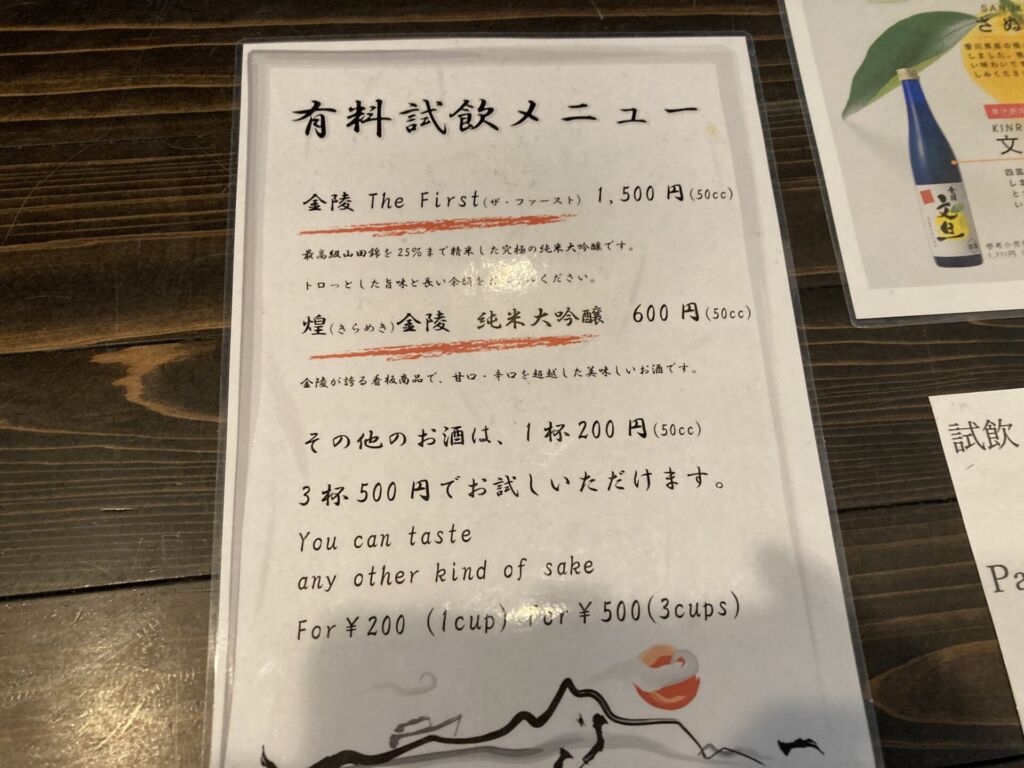

試飲は3種類の方式から選べます。

金陵 THE FIRST……1,500円(税込)/50cc

煌(きらめき)金陵 純米大吟醸……600円(税込)/50cc

その他のお酒(セルフマシン6種の中から)……1杯200円、3杯で500円(税込)/各50cc

徒歩で酒蔵に来たなら試飲は外せませんw。

まずは6種類のお酒が入っているセルフマシン3杯500円で試飲。

6種類の金陵銘柄から好きな3種を選び、小さなお猪口でちびちびと。

筆者は左から「純米大吟醸しずく」「金陵濃藍」「金陵超辛口」を選びました。

左:純米大吟醸 しずく酒

こちらは50ccではなく半分の25ccになります。

しずくの名の通り、モロミを酒袋に入れて吊るし、滴り落ちる一滴一滴を升瓶に集めて上槽する贅沢な搾りから生まれた純米大吟醸。

やや甘口でやや淡い、優しい味わいで呑みやすい純米大吟醸です。

中央:金陵濃藍(こいあい)純米吟醸

地元香川県の酒米「オオセト」の良さを引き出したキュン米吟醸酒。

さわやかな果実香となめらかな旨味があり、辛さは中口。

コクは濃醇は淡麗の中間で、純米酒の味がしっかり感じられる純米吟醸酒です。

右:金陵超辛口

キレ味スッキリで、キリリとした飲み口。

冷やして冴えわたる超ドライタイプ。

超辛口だが、淡麗な為、グイっと飲みたくなるお酒です。

それぞれに香りも味も異なり、小さな一杯ごとに“金陵らしさ”が感じられます。

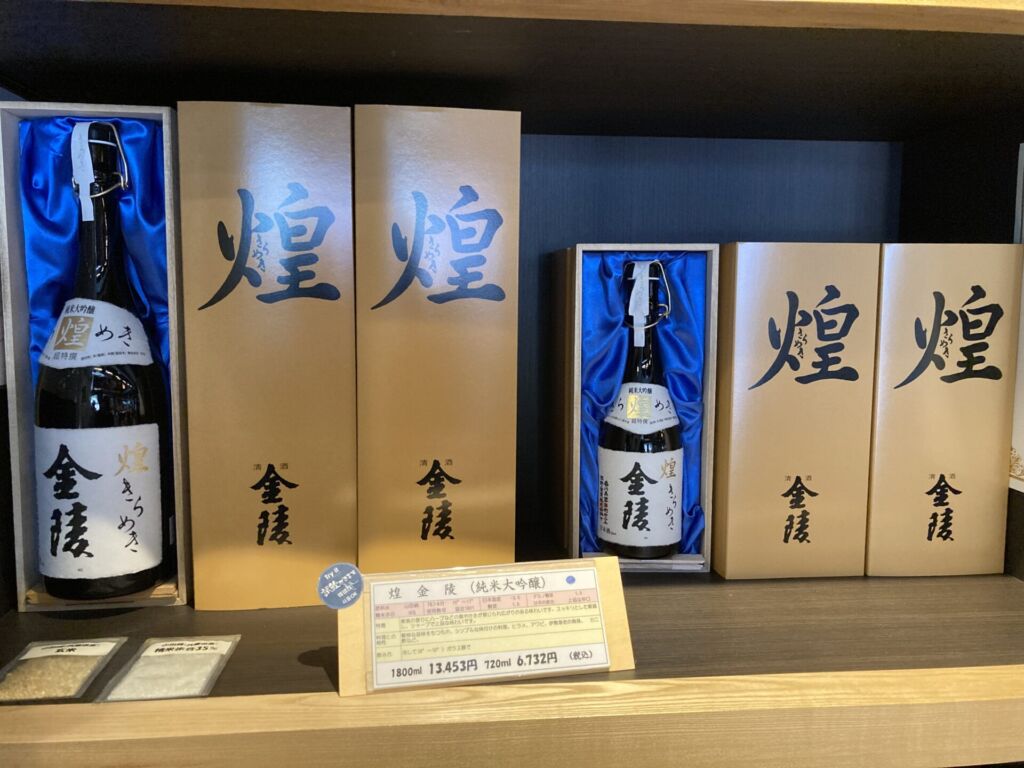

そしてもう一段階上の体験をと思い、次は「煌(きらめき)金陵 純米大吟醸」を試飲。

一升13,453円(税込)の高級酒。

料金は600円(税込)で、ワイングラスに注がれます。

メニュー表に表記されている量は50ccですが、実際はそれ以上の量が注がれています。

辛口とされてますが、果実の香りにハーブなどの爽やかさがあり、のどごしスッキリと飲みやすい純米大吟醸酒です。

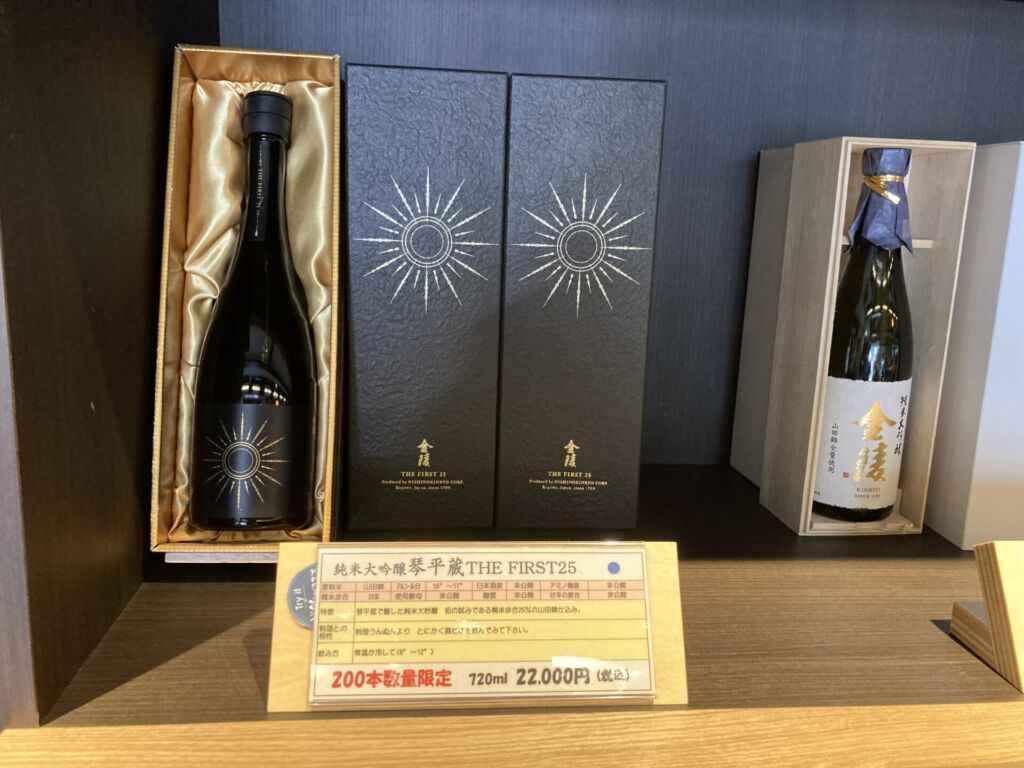

そして最後は、超高級酒200本限定「純米大吟醸琴平蔵THE FIRST25」を試飲。

720ml(四合瓶)22,000円(税込)の純米大吟醸琴平蔵THE FIRST25の試飲料は、1,500円(税込)(50cc)。

筆者の今までの試飲で、最も高価ないや、今まで飲んだアルコール類で、もしかしたら一番高価格のお酒かもしれませんw

こちらも煌同様、ワイングラスでの試飲となります。

瓶のデザインも特別感があり、口に含めば、ふわっと広がる香りととろけるような舌触り。

はっきり言って、呑んだ瞬間「美味い」の一言につきます。

「どの料理に合うとかではなく、まずは飲んでみる。」につきます。

これはもう、単体でじっくり味わいたい一本。

試飲でなく、バーで静かに飲んでみたいお酒ですが、そうなると1,500円では飲めないでしょうねw

金陵の醸造所は、こんぴらさん表参道にある金陵の郷と少し離れた多度郡多度津町の2か所あります。

使われている仕込み水も違っていて、金陵の郷は軟水、多度津町はやや硬めの軟硬水。

純米大吟醸琴平蔵THE FIRST25のみ金陵の郷で造られ、その他のお酒は多度津町で造られています。

酒かすの香りがふわり。贅沢仕立てのプレミアムアイス

店頭には2種類の酒粕アイスが並んでおり、筆者はそのうち高価格の700円(税込)のほうを選びました。

それが精米歩合25%、山田錦100%の金陵の純米大吟醸酒粕を使用した無添加のプレミアム酒粕アイス(700円税込)。

ふたを開けると、ほのかに漂う酒かすの香り。

スプーンですくって口に運ぶと、やわらかく広がる甘みとともに、清酒の風味がふわりと鼻に抜けます。

クセはまったくなく、むしろ驚くほどまろやか。

上品な甘さと爽やかな後味が印象的で、乳製品を使っていないとは思えない、なめらかな口当たりです。

一般的な酒かすアイスよりも、ぐっと大人向けの味わい。しっかり冷えた状態でも香りと旨みが感じられ、ちょっと贅沢なひと口時間になります。

金陵純米大吟醸濃藍を、自宅でじっくり味わう

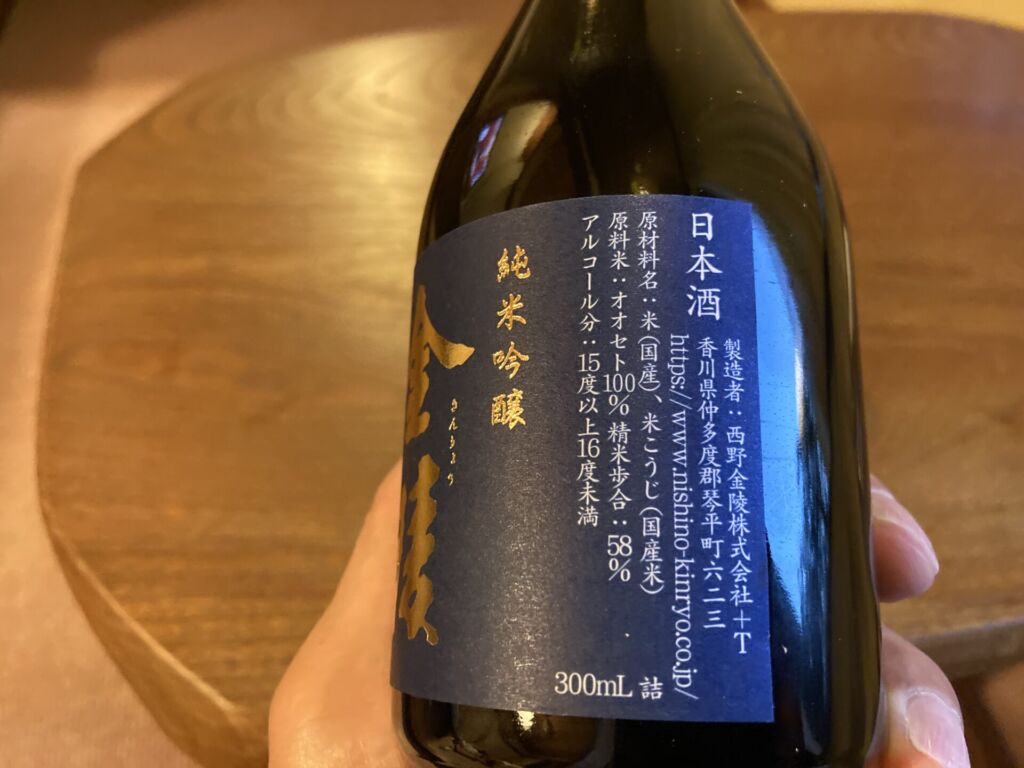

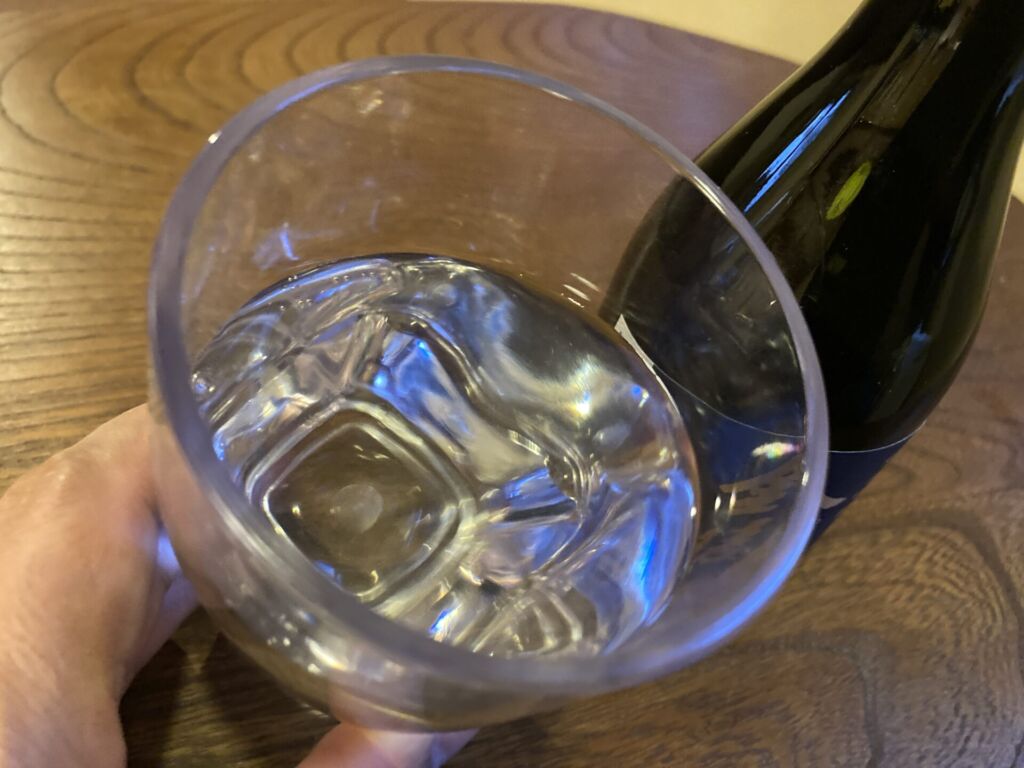

有料試飲で印象に残った一本、「金陵 濃藍(こいあい)」。

その味をもう一度じっくり確かめたくなり、300mlボトル(704円税込)を購入しました。

というのも、筆者がリゾートバイトで働いている宿のレストランでも提供されている銘柄であり、「実際どんな味か、より深く知っておきたい」と感じたためです。

ラベルには以下の情報が記載されています。

- 原料米:オオセト(香川県産)100%

- アルコール分:15度以上16度未満

- 製造者:西野金陵株式会社(香川県仲多度郡琴平町)

香川県が独自に育成した酒米「オオセト」は、しっかりとした旨味と軽快な飲み口を両立できる品種で、地元の蔵ならではの味わいが期待される一本。

グラスに注ぐと、ほのかに果実を思わせる香り。派手すぎず、穏やかで優しい印象です。

ひと口含むと、なめらかな口当たりとともに、やや甘みを感じさせる旨味がじわり。

後口には軽いキレもあり、飲み飽きしにくいバランスの良さが光ります。

「濃藍」という名の通り、見た目は深く澄んだ藍色ラベル。

そこに金の「金陵」文字が際立ち、視覚的にも印象的です。

実際の味わいは「濃藍」の名ほど濃厚すぎず、むしろ“やや淡麗よりの濃醇”という絶妙な立ち位置。

冷やしても香りが閉じないので、冷酒派にもぴったり。もちろん常温でもまろやかさが立ちます。

筆者の職場でも人気があり、県外のお客様から「飲みやすくて美味しかった」と声をかけられることもしばしばで、リピーターが多いのも納得の味。

旅の記憶に寄り添う、香川ならではの一本。

金陵 濃藍は、そんな存在かもしれません。

まとめ・感想

香川県・琴平町に本拠を構える酒蔵「金陵(西野金陵株式会社)」は、1789年(寛政元年)創業という長い歴史を誇ります。

そんな金陵の世界に触れられる「金陵の郷」は、単なる観光施設ではありません。

資料館で歴史を知り、有料試飲で味わいを確かめ、気になった一本を手に取る。

その過程のなかで、金陵という銘柄の奥行きや表情の豊かさが、じわりと伝わってきます。

店内では、純米大吟醸の酒粕を使ったアイスクリームも販売されており、日本酒の魅力をさまざまなかたちで楽しめる工夫も感じられました。

自宅であらためて味わった金陵 濃藍は、リゾートバイトで関わっている地元のお酒として、旅の記憶にやさしく寄り添う一本に。

表参道でのほんの少しの寄り道が、思いがけず深い時間になった気がします。

次に表参道を歩くときも、また立ち寄ってしまいそうです。

おわり

コメント