現在、琴平温泉で11ヶ所目のリゾートバイト中の筆者。

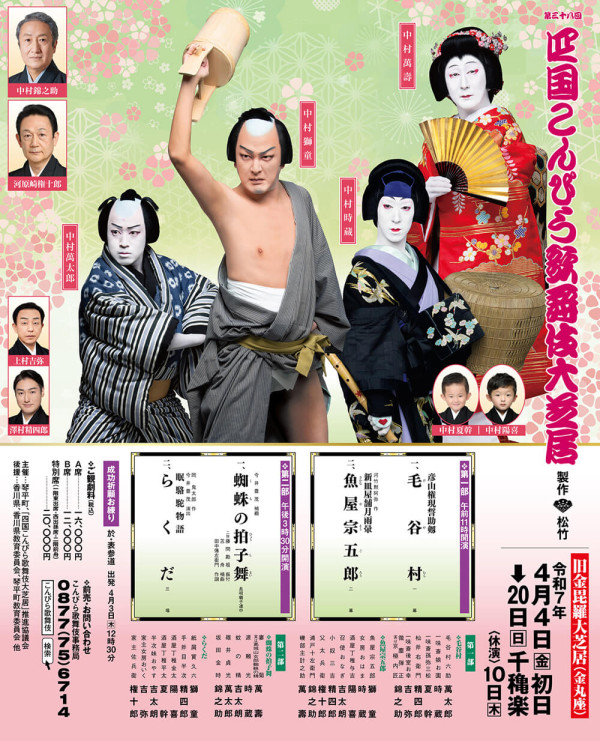

その琴平温泉で、4月4日(金)~20日(日)に開催されている「第38回 四国こんぴら歌舞伎大芝居 2025」。

筆者も休日に当日券でふらっと観劇してきました。

歌舞伎の鑑賞は過去に一度だけで、まだまだビギナーですが、それでも十分に楽しめた今回の観劇でした。

本記事では、観劇初心者でも一人旅でも気後れせず楽しめるポイント、そして歌舞伎とあわせて訪れたいこんぴら参拝や温泉の魅力について紹介します。

四国こんぴら歌舞伎大芝居とは?町ぐるみで楽しむ春の恒例行事

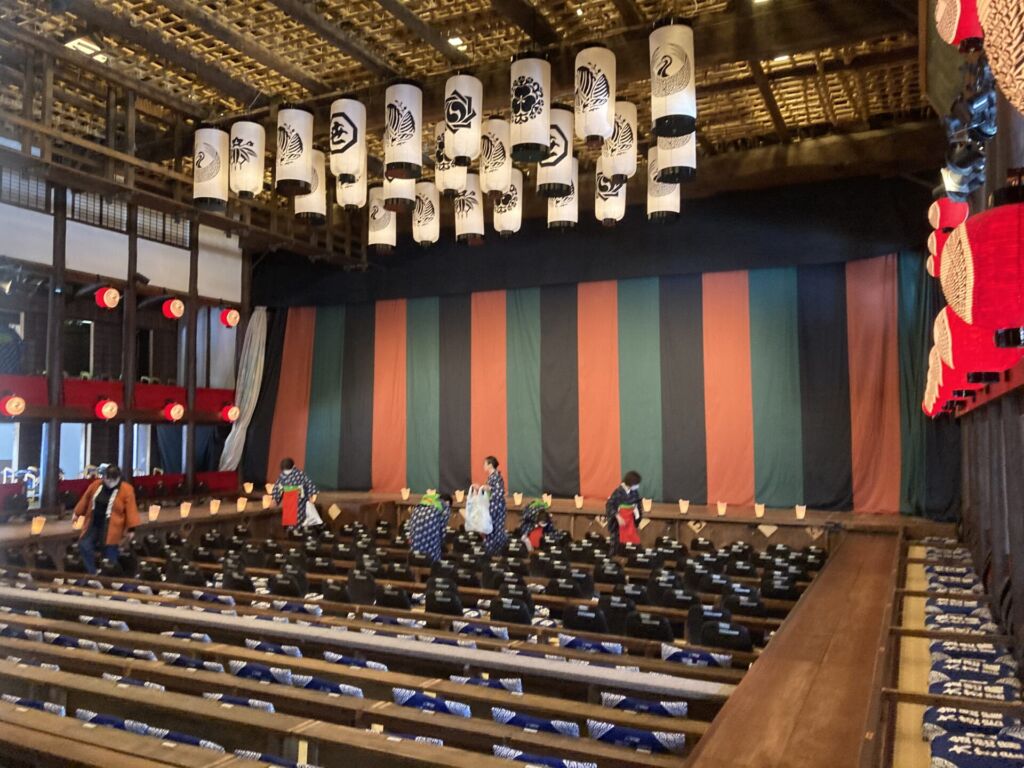

香川県琴平町にある国指定重要文化財「旧金毘羅大芝居(金丸座)」は、1835年(天保6年)に建てられた現存最古の芝居小屋。

普段は資料館として一般公開されていますが、毎年春になると、全国から歌舞伎ファンが集う特別な舞台へと変貌します。

1985年、町の有志や関係者の尽力により約90年ぶりに復活したのが、「四国こんぴら歌舞伎大芝居」。

以来、春の風物詩としてすっかり定着し、2025年で第37回目を迎えました。

そして2025年の公演は、中村獅童をはじめとする萬屋一門を中心に、紀伊国屋、山崎屋、美吉屋の歌舞伎役者たちが出演しています。

旧金毘羅大芝居(金丸座)の外観には、歌舞伎役者の名前が入った幟がずらりと並んでいます。

これらの幟は、第1回公演のときから現在まで、すべて大切に保管されているそうです。

理由は、名前が入っているものを破棄するのは失礼にあたるからとのこと。

こうした配慮からも、四国こんぴら歌舞伎大芝居に対する琴平町の熱意がうかがえます。

幟が保管されているのなら、きっとこの大きな名札も同じように大切に保管されているのでは……と、そんな想像もふくらみました。

チケットを手にした人だけでなく、町を訪れた誰もがどこかで歌舞伎の空気を感じられる——そんな雰囲気が、金丸座ならではの温かさを生んでいます。

成功祈願とお練り

2025年4月3日(木)、公演初日の前日には、金刀比羅宮・御本宮拝殿にて、出演者による成功祈願が執り行われました。

神官を先頭に、萬屋一門をはじめとする歌舞伎役者たちが、回廊を歩いて拝殿へと向かいます。

成功祈願はおよそ15~20分ほど。

一人ひとりの名前が呼ばれ、厳かに祈願が行われました。

祈願を終えた役者たちが本宮から出てくると、いよいよ街を練り歩く「お練り」が始まります。

人力車に乗り、こんぴらさんの表参道を中心に、華やかな行列が進んでいきます。

ひときわ注目を集めていたのが、中村獅童の息子・陽喜(はるき)と夏幹(なつき)。

もしかしたら、役者の中で一番人気だったかもしれません。

そのほかにも、澤村精史郎さん(紀伊国屋)、河原崎権十郎さん(山崎屋)などが登場し、町中が拍手と歓声に包まれました。

歌舞伎役者たちが人力車で町を練り歩く姿は、金丸座ならではの春の風物詩。

観客だけでなく、地元の人々にとっても心待ちにされている恒例行事ですね。

狭さも味わい?旧金毘羅大芝居の内観と花道横の特等席

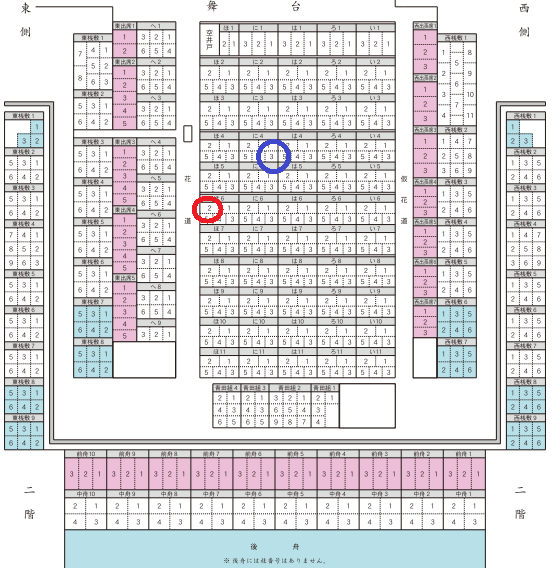

筆者が今回座ったのは、第一部は花道横の「ほ6の2番」、第二部は「に3の3番」

なんと第一部では、歌舞伎役者が目の前を通るこの特等席を、当日券で手に入れることができました。

花道のすぐそばということで、役者の息遣いや足音、裾がふわりと揺れる瞬間までも感じ取れる距離。

舞台の正面とはまた違った臨場感を味わえます。

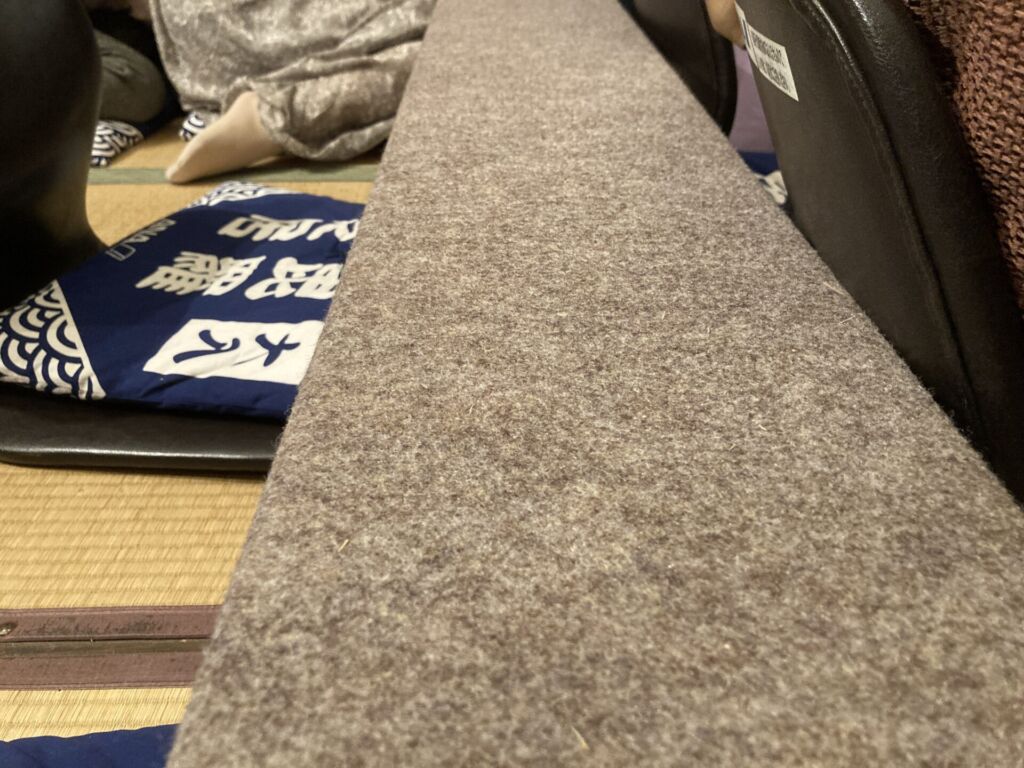

ただし、座席間はかなり狭め。

横移動の際は、まるで平均台のような歩み板の上を歩いて席にたどり着きます。

人がいないときはスムーズですが、慎重な足運びが求められそうです。

しかし第二部では、この歩み板を中村獅童がこの歩み板を歩きそして客席に降り、舞台の歌舞伎役者とやりとりするのです。

今回は筆者の席「に3の3番」近くまで歩み板の上を歩き、それから後方の客席に降りていきました。

近くで見たその立ち振る舞いは、最高でした。

他の歌舞伎役者も客席を歩くシーンがあり、第一部よりもっと距離感が近くになり、盛り上がりました。

筆者の席「に3の3番」は、客席のほぼ中央でかつ舞台にも近かったので、迫力を大いに感じました。

ちなみに普段の旧金毘羅大芝居(金丸座)は、入場料500円で内部を見学可能。

舞台装置や花道の構造を間近で見ることができ、観劇とはまた違った楽しみ方ができます。

初心者・一人でも大丈夫!観劇ビギナーが気負わず楽しめた理由

筆者が初めて歌舞伎を観たのは、東京・歌舞伎座。

今回はそれ以来、二度目の観劇となりましたが、とはいえ、演目や言い回しが詳しいわけではありません。

それでも金丸座での観劇は、身構えることなく、自然体のまま楽しむことができました。

それは「四国こんぴら歌舞伎大芝居」という名称ではありますが、内容は伝統的な歌舞伎というよりも、お芝居に近い印象だからでしょう。

そして会場を見渡すと、一人で訪れている方や、普段着のまま座っている方も多く、特別な知識や装いが求められる雰囲気ではないことがすぐに伝わってきます。

言い回しも分かりやすく、物語にすんなり入り込むことができました。

また筋書き書(1,000円(税込))を購入し、開演前に読む事で、より理解が深まります。

目の前で繰り広げられる舞台に引き込まれながら、芝居小屋全体の空気そのものを味わえる——そんな観劇となりました。

ふらっと立ち寄れる?当日券で気軽に観劇

四国こんぴら歌舞伎大芝居は、JTBなどの旅行会社によるツアーや、松竹公式サイトからの個人手配で訪れる観客が多い印象です。

しかし「当日券」での観劇も可能となっています。

当日券は事前予約ができず、現地での販売のみ。

そのため、電話などで残席の有無を確認できたとしても、現地に到着した時点で完売している可能性もあります。

支払い方法は、現金のほかクレジットカードも利用可能です。

現地に行かないと当日券の有無が分からないため“ふらっと”とはいかないものの、思い立ったその日に観劇することも十分可能です。

料金はサイト、現地購入にかかわらずA席 16,000円. B席 12,000円. 特別席 20,000円となっています。

こんぴらさん参拝は観劇とは別日がおすすめ

四国こんぴら歌舞伎大芝居は、第一部・第二部の二部制で開催されます。

- 第一部:10:00開場/11:00開演

- 第二部:14:30開場/15:30開演

金刀比羅宮の本宮までであれば、第一部の観劇後や、第二部の開演前に参拝することも可能です。

ただし、奥社まで参拝する場合は、時間に余裕を持って別日に訪れるのがおすすめです。

急ぎ足ではなく、こんぴらさんの石段や風景をじっくり楽しみたいところです。

温泉や足湯でひと息。観劇前や参拝後に立ち寄りたい無料スポット

琴平温泉には日帰り入浴できる施設が1ヶ所あります。

八千代と言う旅館で、入浴料800円で利用できます。

他に表参道沿いにある「ことひら温泉 御宿 敷島館」の足湯は、宿泊者以外にも無料で開放されており、利用時間は9時から16時まで。

こんぴらさんの参拝後や、観劇前のひとときに、足湯で温まりながらのんびりと過ごすのもおすすめです。

靴を脱いで気軽に浸かれる手軽さも魅力。

歌舞伎の開演を待つ時間を、こんなふうに過ごすのもまた一興です。

チケット購入方法

チケット購入方法はいくつかあります。

チケットweb松竹で購入

松竹公式サイト「チケットweb松竹」で購入できますが、チケットの受け取りに時間が必要な為、数日の余裕が必要となります。

・「郵送」でのお受け取り

普通郵便でお届けします。一般の方は発送手数料として330円(税込)が加算されます。

松竹歌舞伎会会員様は無料です。・「セブン‐イレブン」でのお受け取り

引用元:松竹公式サイト「チケットweb松竹」より

一般の方のみご利用いただけます。決済完了後に表示される引換票又は引換票番号をお持ちの上、決済完了の48時間後から観劇日当日の開演時間までの間に、セブン‐イレブン店舗レジにてお受け取りください。

チケット1枚につき130円(税込)の発券手数料がかかります。

現地には「切符引取機」がないので、「切符引取機」での受け取りはできません。

現地購入

現地販売用のチケットが、ほんのわずかですが数席あります。

ただし、電話予約やインターネット販売はなく、現地販売窓口のみでの販売になります。

従って、現地に行って「売切れ」ということもあります。

「まず電話でチケットの有無を確認し、早めに現地に行って購入する。」

これが現地購入の方法となります。

あとは現地に行って売切れでないことを祈るしかありませんw

ツアー会社で購入

今回はJTB高松支店とJR四国が、旅行商品として、お土産付き観劇券宿泊パックやお土産付き観劇券(宿泊なし)などを販売しています。

琴平へのアクセス

車で

高松自動車道善通寺ICから約10分。

兵庫県以東は、淡路島を抜ける明石海峡大橋、鳴門大橋を渡るルート、岡山県以西は、瀬戸大橋ルートが一般的なルートとなります。

飛行機で

高松空港へは羽田(JAL・ANA)、那覇(ANA)、成田(ジェットスター)の3路線しかなく、他の空港からは乗継となります。

LCCは成田路線のジェットスターしかありませんが、JAL・ANAともに毎月のようにバグった価格(笑)のバーゲンセールがあります。

宿泊付き航空券のJALパックやANAダイナミックパッケージもバーゲンセールもあり、筆者もここ数年毎年JALパックで広島-北海道を1泊付2万円後半から3万円前半で利用しています。

高松空港からは、琴平町まで車で約40分。

従ってレンタカーが必要。

レンタカー料金を一括で比較したい方は、以下のリンクからチェックできます。

電車で

四国以外の方は、新幹線で岡山駅まで行き、瀬戸大橋線・土讃線に乗換えてJR琴平駅へ向かいます。

高松市内からだと、「ことでん」利用も可能です。

東京からにはなりますが、寝台特急サンライズ瀬戸で岡山もしくは高松へ行く方法もあります。

サンライズ瀬戸はサンライズ出雲と連結運転で岡山へ向かい、岡山で高松行きと出雲行きに分かれる寝台特急。

現在はチケット購入が困難になるほどの、大人気の寝台特急列車となっています。

サンライズ瀬戸は時期によって異なりますが、金曜日土曜日などに終点高松から琴平まで延長運転を行います。

まとめ・感想

今回筆者は二部とも観劇をしましたが、どちらも芝居の臨場感や会場全体の一体感を存分に味わうことができました。

演目の細かな知識がなくとも、表情や動き、言い回しの節々から伝わるものがあり、自然と物語に引き込まれていく感覚がありました。

会場となった旧金毘羅大芝居(金丸座)の空間もまた特別で、歴史の重みと観客との距離の近さが、観劇という体験に深みを与えてくれます。

当日券での観劇が可能であることや、観光ついでに足湯や参拝も楽しめる点など、思いのほか気負わず足を運べるイベントであることも実感しました。

筆者のように「少しだけでも歌舞伎に触れたことがある方」ならもちろん、そうでない方にも、気軽に体験してみてほしい空間です。

歴史ある芝居小屋で過ごすひとときが、旅の思い出に静かに色を添えてくれるはずです。

おわり

コメント