京都府日本海側に位置する舞鶴。

舞鶴と言えば、旧の日本海軍の要所だったことから海上自衛隊、海上保安庁のイメージが強いのですが、徳川ゆかりの城下町でもあります。

軍港や城下町と言うこともあって神社仏閣も多く、神社仏閣めぐりの観光も楽しめます。

今回は舞鶴の神社仏閣を紹介します。

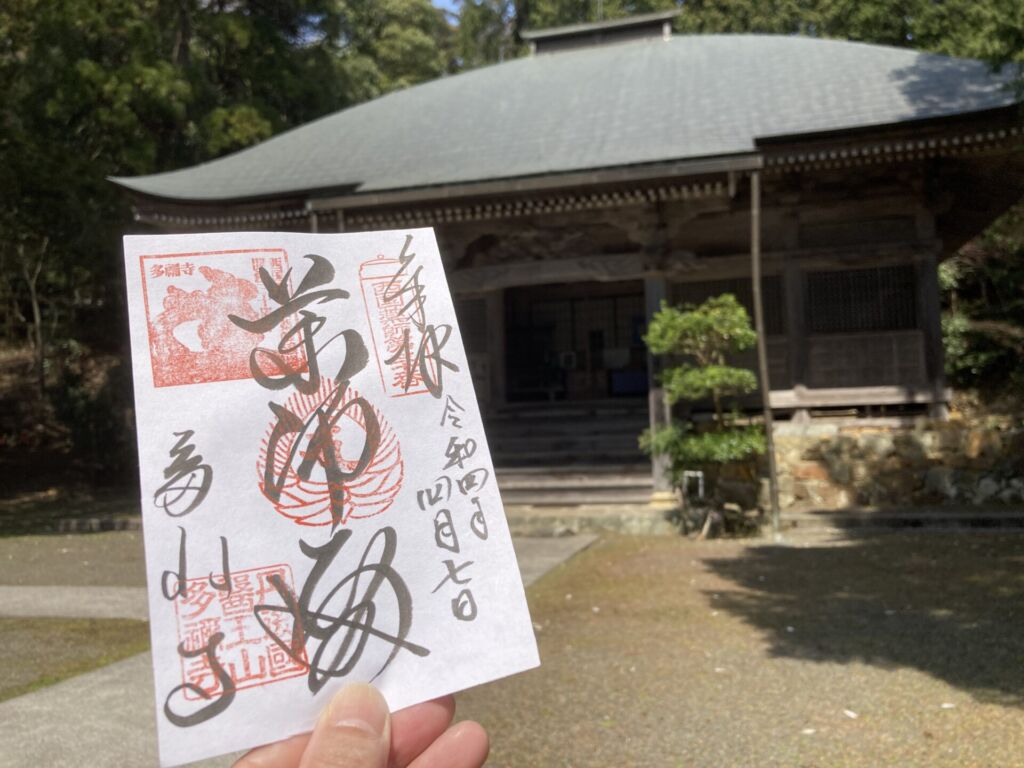

【多禰寺】若狭湾を望む多禰山中腹の寺

多禰寺は若狭湾を一望できる標高556m多禰山中腹に位置あります。

ほぼ全員が駐車場から最初にみるのが、この景色でしょう。

山門は駐車場より下に位置するので、山門から入山しお参りするには、少し下らなければなりませんが、多禰寺案内図横に参拝の道が示してますので、自然と山門に向かうことになるでしょう。

中央に鐘がぶら下がっている山門。

通常、左右に仁王像が安置されてますが、多禰寺の仁王像は写真。

仁王像は宝物殿にあります。

中央にぶら下がっている鐘は冥加料1打100円で突くことができます。

ホウボウ

ホウボウかなり珍しい山門やね

多禰寺は587年(用明天皇2年)、聖徳太子の異母弟・麻呂子親王(まろこしんのう)が開創されたらしく、本堂の内部には創建時からの柱が使用されているそうです。

(昔の)寺院は礎石の上に載っているだけで、建物と礎石とは縁が切れしている建築物。

多禰寺の礎石は綺麗に削ったものはほとんどなく、自然石そのものを利用しています。

筆者はプラントエンジニア(機械)のはしくれとして、リーマン時代を過ごしたわけですが、「どうやって水平を取ったんだろう?」と不思議でなりません。

西暦587年の技術力、すげー

機器を使用した測量で基準点を設定し、水平を確認する現代人では真似できない技術力と言えます。

匠の技や

多禰寺は山中にある静かな寺なので、涼しい風を感じながら心地良くお参りができますよ。

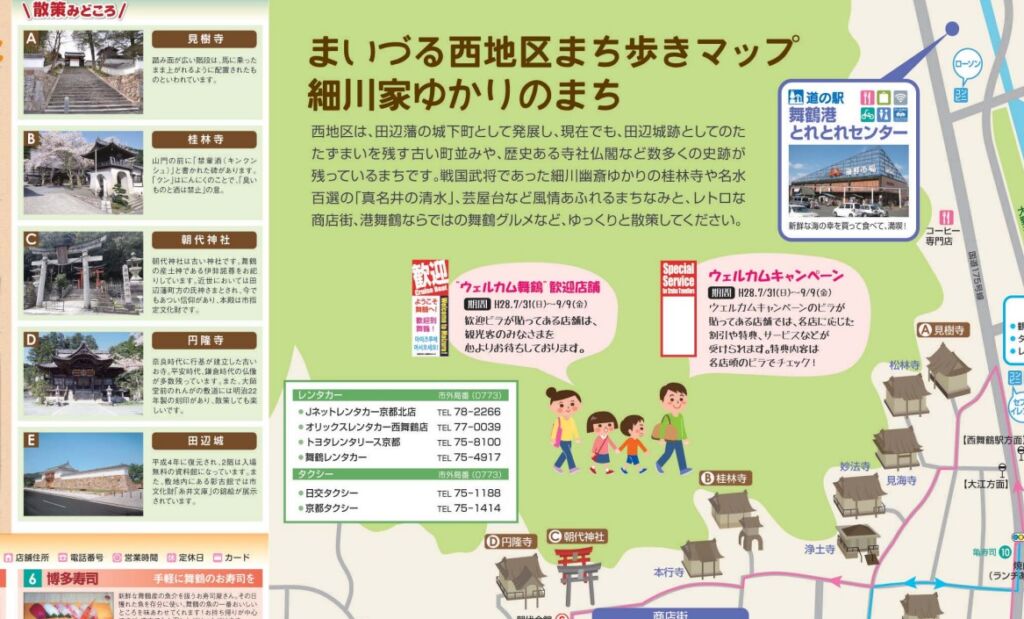

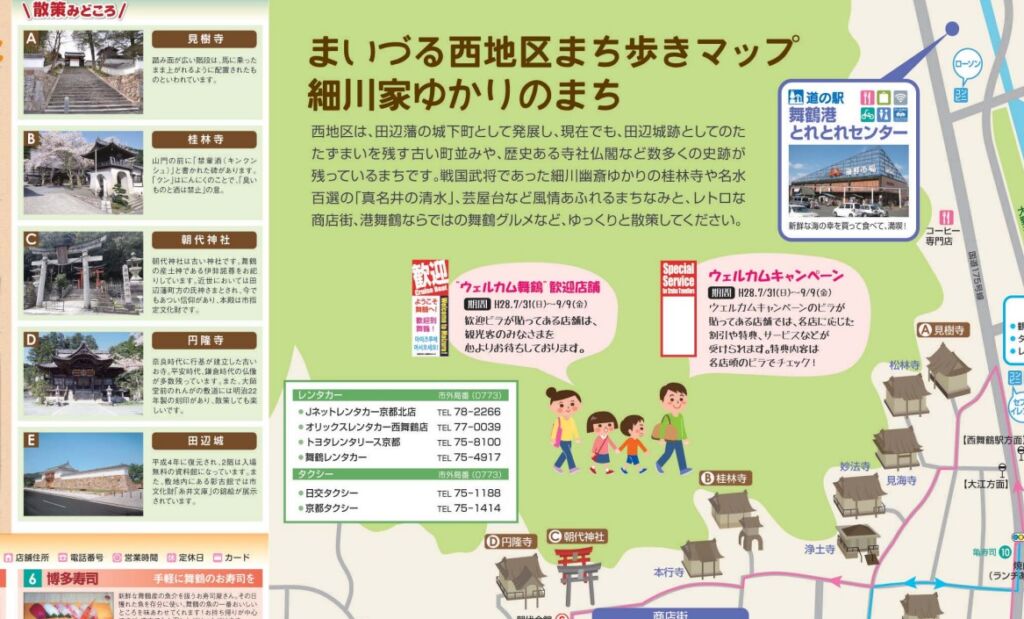

西舞鶴は徳川ゆかりの城下町

港町のイメージが強い舞鶴ですが、関ヶ原の合戦で徳川家康率いる東軍に加勢した細川忠興の父・細川幽斎が1580年に築城した居城とした田辺城のあった城下町。

田辺城の別名を舞鶴城(ぶがくじょう)と言い、地名の舞鶴の由来にもなっています。

そして舞鶴商工会議所が徳川ゆかりの城下町として「まち歩きmap」を作成してます

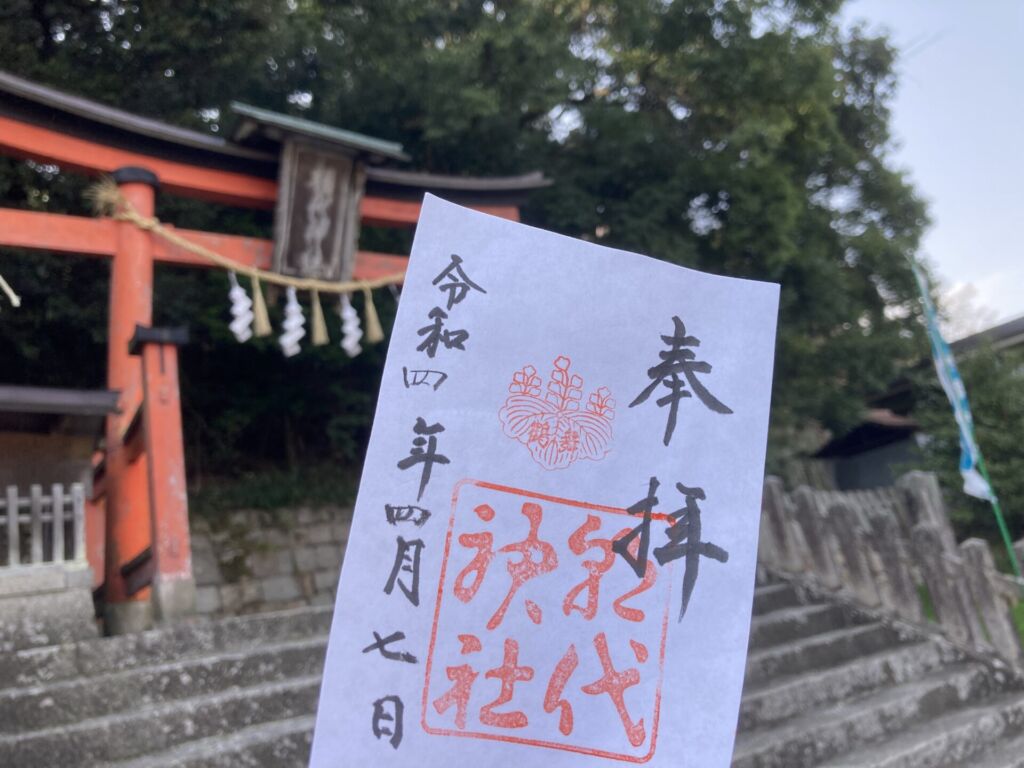

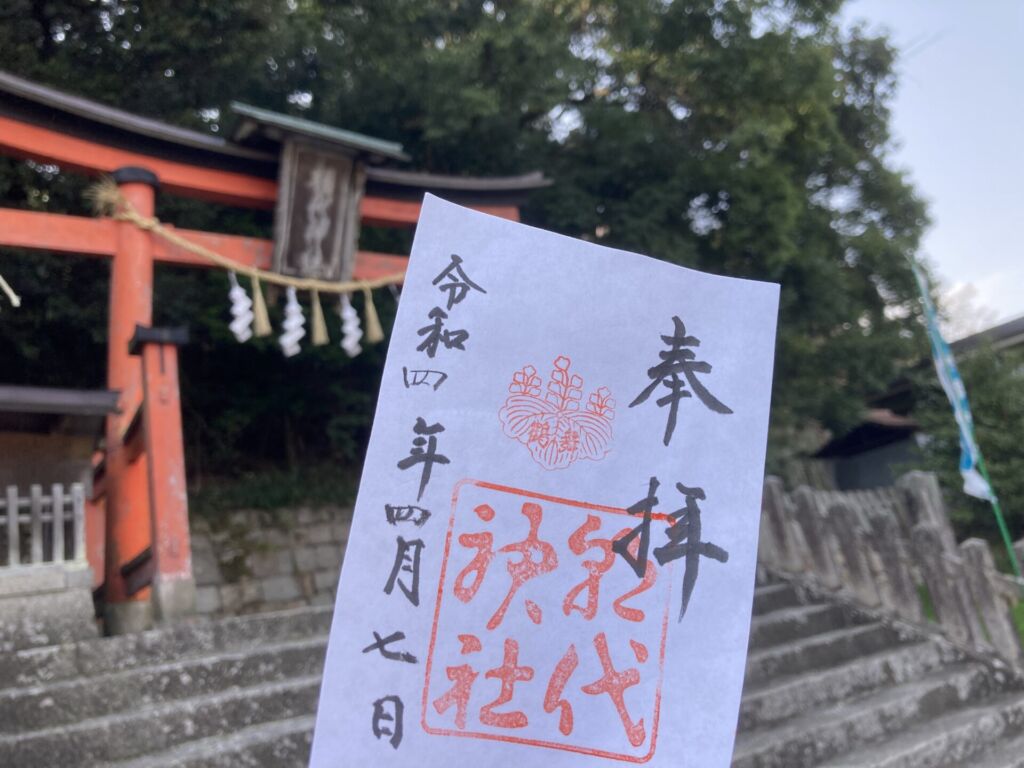

朝代神社

社務所は境内でなく駐車場にありますので、御朱印を頂く方は注意してくださいね。

社殿までは鳥居をくぐってから、少し歩きます。

鳥居をくぐるって突き当りを左へ

突き当り正面は円隆寺への入口となり、朝代神社は右に曲がり階段を上ります。

階段を上りきると、社殿があります。

朝代神社は城下町舞鶴の氏神として歴代藩主の崇敬篤く、神輿・鳥居などの奉納が続き、士民を挙げての秋の祭礼は大いに賑わっていたそうです。

円隆寺

朝代神社と繋がっていますが、お参りは山門からの方がなんとなく良いと感じる筆者は、一旦山門まで下りてから、お参りしました。

円隆寺は京都府指定文化財になっていますが、阿弥陀如来、釈迦如来、薬師如来の3体の仏像は11世紀のもので重要文化財に指定されているそうです。

多宝塔

見ごたえのある桜の横を抜けながら、階段を上り本堂へ向かいます。

寺務所は本堂の裏側にあるので、筆者の時は残念ながら閉まっていました。

御朱印が頂けるかどうか分かんなかったよ

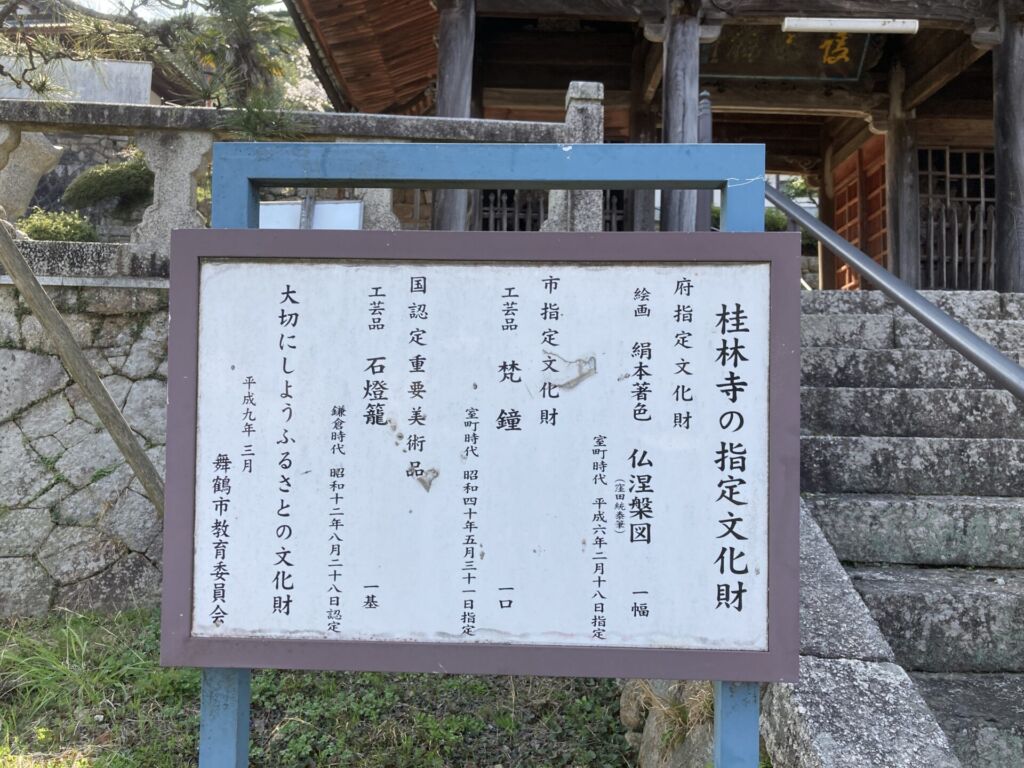

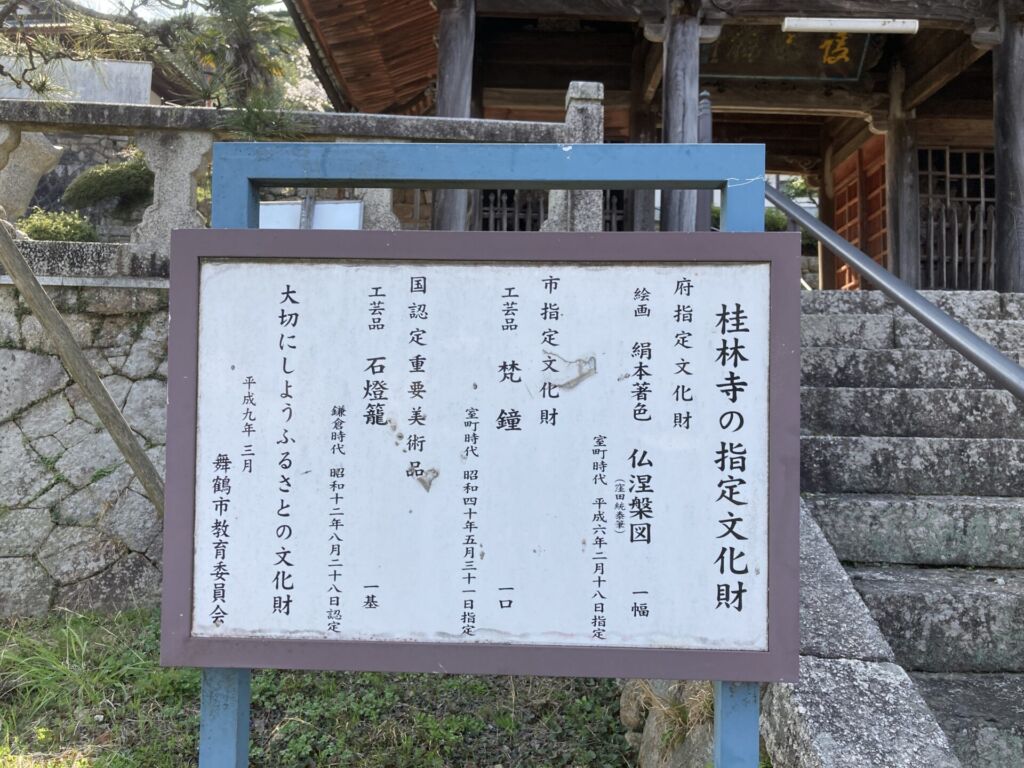

桂林寺

朝代神社から徒歩10分もあれば到着できるでしょうが、筆者は車で移動。

もちろん駐車場も完備してあります。

桂林寺も指定文化財があります。

桂林寺は山門、楼門、竜宮門の3つの門をくぐって本堂へ向かいます。

山門

楼門

竜宮門

本堂

寺務所は境内にありますが、呼び鈴を鳴らしても反応がなく不在のようでした。

円隆寺に続いて、桂林寺も御朱印が頂けるかどうか分かんなかったよ

まとめ・感想

舞鶴と言えば旧の日本海軍の要所だったことから海上自衛隊、海上保安庁の基地があり、軍港のイメージがありますが、城下町の風情も感じることのできる街でした。

観光客が押し寄せてくるような感じではないので、のんびりと歩きながら神社仏閣をめぐるのもいいと思います。

自分は時間の都合上、車だったけどwww

舞鶴は1958年9月の最後まで大陸から約66万人の引揚者と1万6千269柱の遺骨を迎え入れており、舞鶴引揚記念館はユネスコ世界記憶遺産に2015(平成27年)10月10日に登録されています。

舞鶴を筆者が往訪したのは、戦争と平和について考えさせられる2022年4月初旬。

「戦争と平和」って帝政ロシアの小説家トルストイじゃないか‼

おわり

コメント