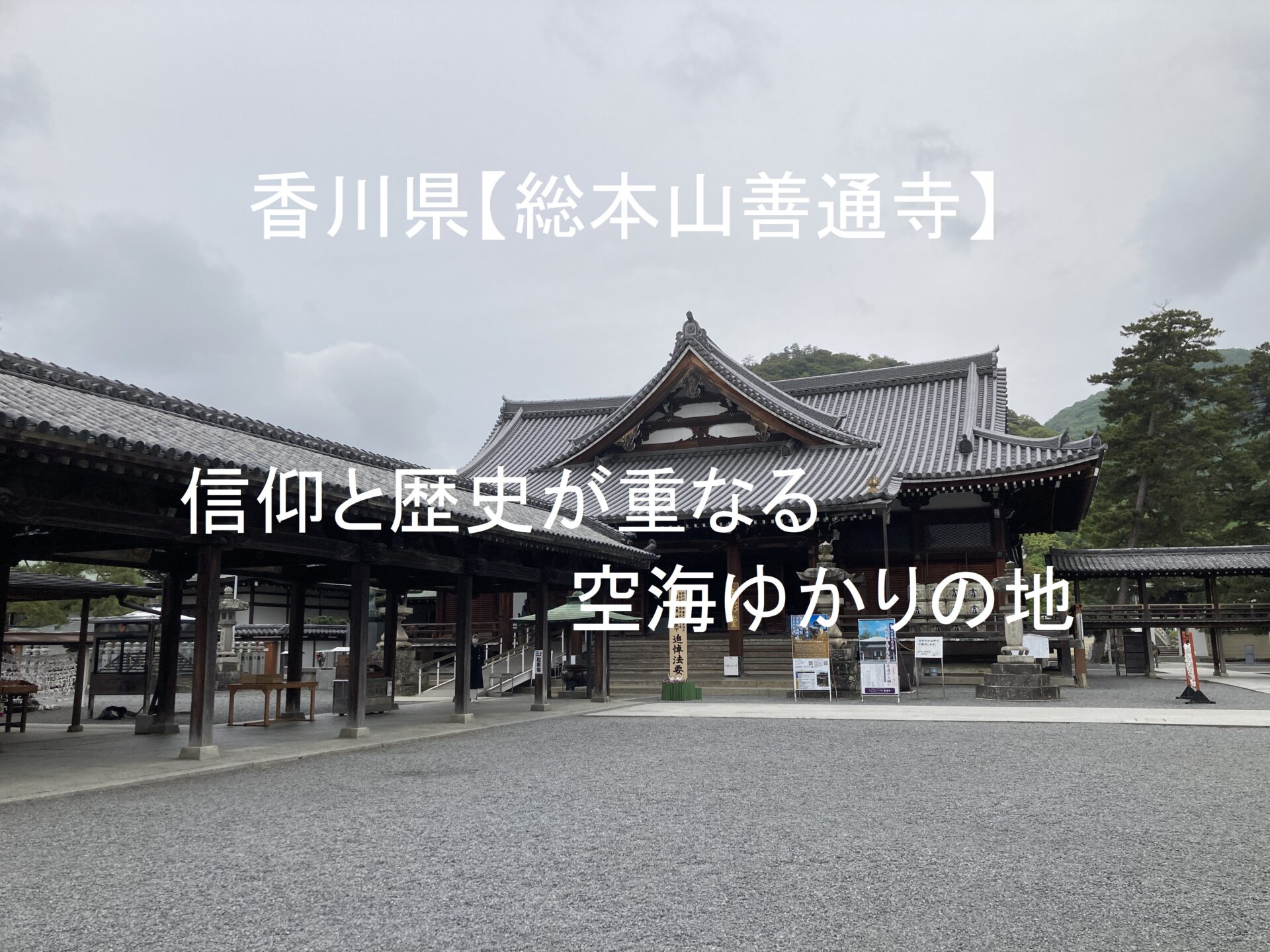

香川県善通寺市にある善通寺は、四国八十八ヶ所霊場の第75番札所として知られています。

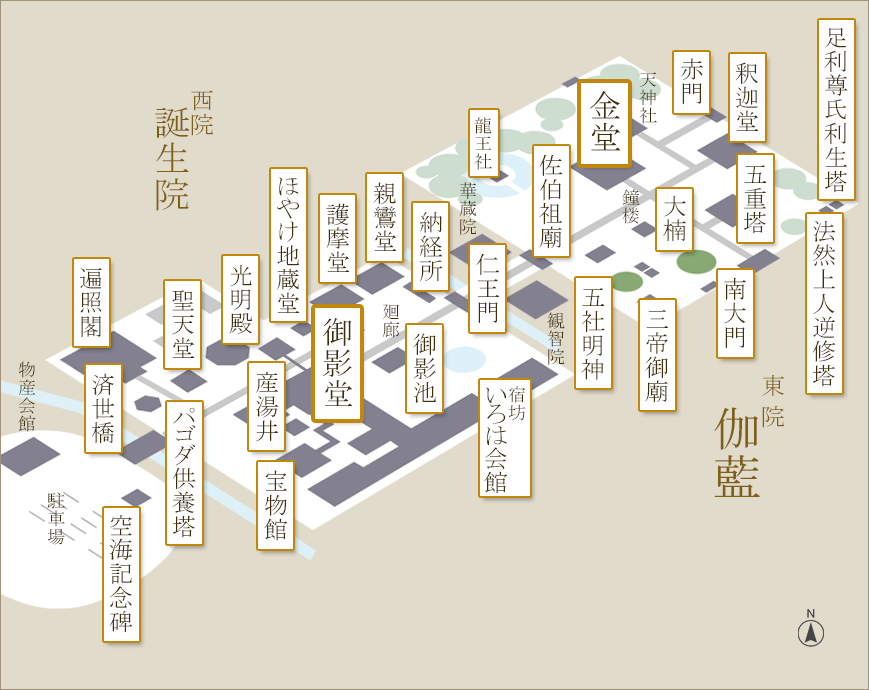

善通寺の広大な境内には、金堂や御影堂、五重塔をはじめとする堂宇が整然と並び、訪れる人々を静かな空気で包み込みます。

善通寺市は弘法大師・空海の生誕地としても有名。

善通寺近くにある「弘法大師幼時霊場・仙遊寺」は、幼少期の空海が学び遊んだと伝わる場所で、善通寺とあわせて足をのばすのもおすすめです。

善通寺は金刀比羅宮から徒歩約15分という距離にあり、霊場巡りを目的としない観光客でも立ち寄りやすい立地。

金比羅宮表参道のにぎわいから少し離れて、心を落ち着けたい人におすすめの場所です。

善通寺とはどんなお寺?

善通寺は、弘法大師(空海)の誕生地に建てられた真言宗善通寺派の総本山。

善通寺市という自治体名と区別する為、地元では「総本山善通寺」と呼ばれています。

また真言宗の主要16派の総大本山である18の寺院のことを「真言宗十八本山」と言い、善通寺が真言宗十八本山の1番札所。

弘法大師空海の足跡や教えをたどる旅として、18寺を巡礼される人もいます。

寺名は、空海の父・佐伯善通(さえきのよしみち)に由来するとされ、西院(誕生院)と東院(伽藍(がらん))から成る広大な境内を有します。

善通寺は四国八十八ヶ所霊場の第75番札所として知られ、年間を通して巡礼者や観光客の参拝が絶えません。

また、和歌山の高野山・京都の東寺と並び、「弘法大師三大霊場」の一つにも数えられる格式高い寺院です。

善通寺境内には、国の重要文化財である五重塔をはじめ、金堂、御影堂、大師堂、仁王門など多くの堂宇が整然と並びます。

空海の足跡をたどる場としてだけでなく、建築的な見どころも豊富で、時間をかけて歩きたくなる寺院です。

境内を歩く

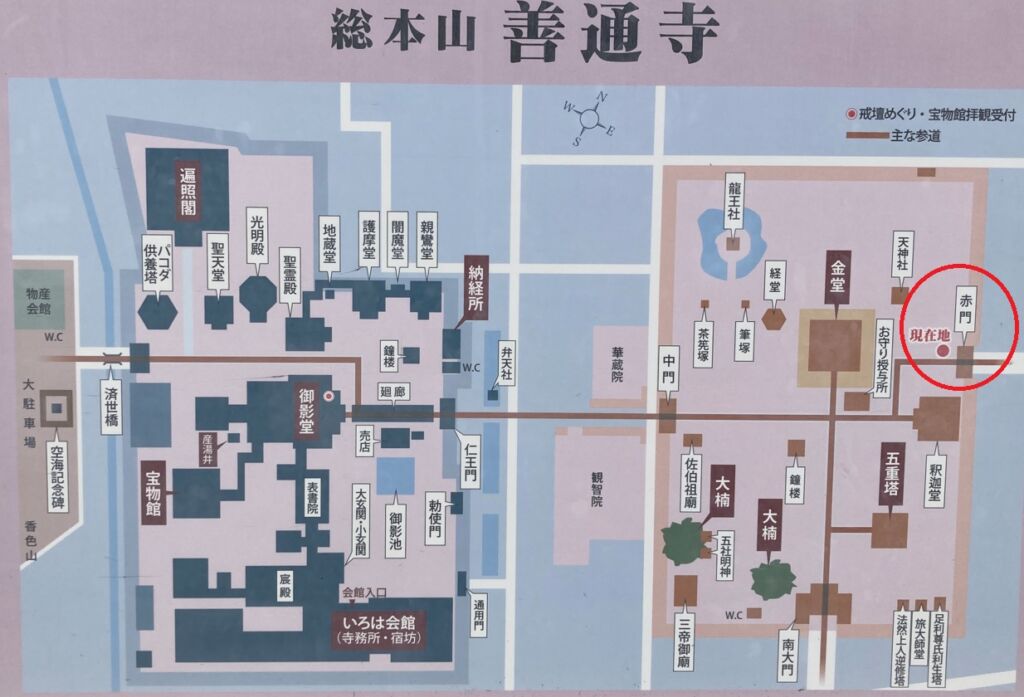

赤門から境内へ

善通寺東院(伽藍)の北東に位置する赤門は、表参道のにぎわいから少し外れた、静かな通りに面した木造の門です。

筆者はこの赤門から境内に入り、境内の中心に向かってゆるやかに続く石畳の道を進んでいきました。

朱塗りの柱が印象的なこの門は落ち着いた雰囲気があり、静かな参拝のはじまりにふさわしい場所です。

南大門(国重要文化財)

筆者は中門から境内に入りましたが、善通寺の正門は東院(伽藍)の南に位置する南大門。

現在の建物は日露戦争戦勝を記念して明治41年(1908年)に再建されたものになります。

南大門の先には、本堂である金堂が見えます。

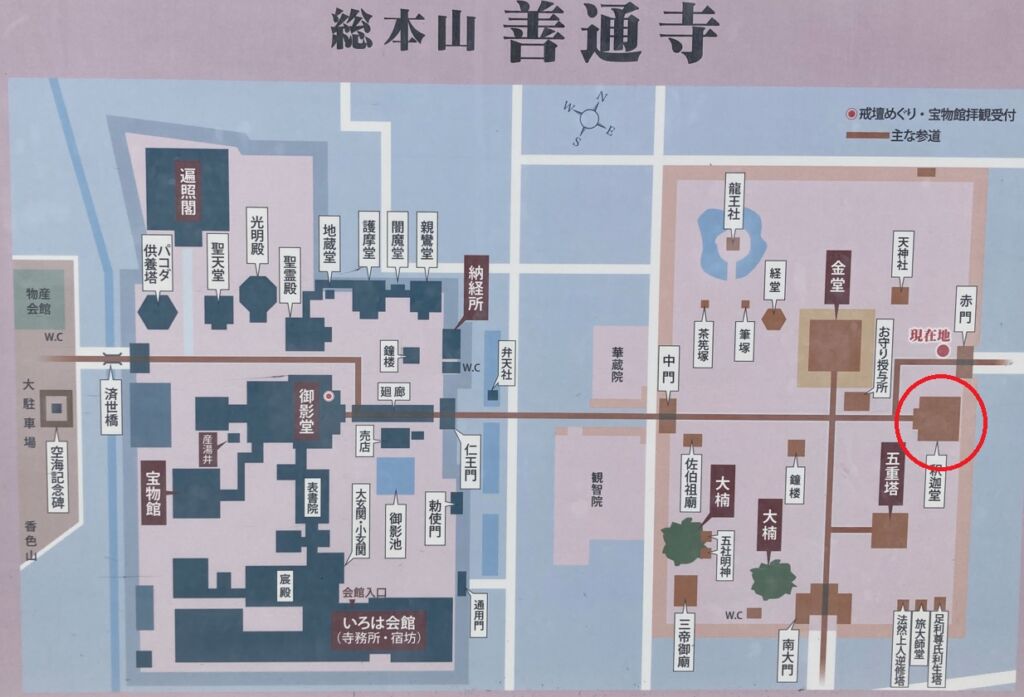

五重塔(国重要文化財)

赤門をくぐって正面やや左手に見えてくるのが、善通寺の象徴的存在ともいえる五重塔です。

高さ43メートルを誇るこの五重塔は、四国で最大級の規模をもち、国の重要文化財にも指定されています。

弘法大師創建になる当初の五重塔は、永禄の兵火によって焼失。

その後、桃園天皇の勅願により文化元年(1804年)に再建されましたが、再び失火により焼け落ちました。

現在の五重塔は、仁孝天皇の勅命を受けて再建が進められましたが、明治維新によって一時中断。

最終的に、明治30年(1897年)に起工され、明治35年(1902年)に完成しました。

落ち着いた木造建築の美しさは、善通寺の境内においてもひときわ目を引く存在です。

訪れた日は曇り空でしたが、塔の存在感と静けさが調和し、境内の空気をいっそう厳かに感じさせてくれました。

釈迦堂(国登録文化財)

江戸時代・延宝年間(1673~1680年)建立された釈迦堂。

もとは西院(誕生院)の御影堂で、天保2年(1831年)の御影堂新築にあたり現在の場所への移転されたものです。

堂前には香炉が整えられ、訪れる人々が静かに手を合わせていく様子が見られます。

五重塔から金堂へ向かう途中、自然と視界に入るこの釈迦堂も、善通寺を構成する重要な一堂です。

金堂(国重要文化財)

釈迦堂から西へ進むと、善通寺の中心的な堂宇である本堂・金堂が姿を現します。

創建当初の金堂は、永禄元年(1558年)の兵火によって焼失。

現在の建物は、元禄12年(1699年)に再建されたもので、重厚な木造建築として国の重要文化財に指定されています。

金堂内の中央須弥壇上に座すのは、善通寺の本尊・薬師如来坐像。

金堂内は常時参拝可能(7:00~17:00)で、薬師如来像を前に手を合わせる人々の姿が絶えません。

善通寺の広大な東院(伽藍)の中でも、この金堂はまさに信仰と建築美が交差する中心点といえるでしょう。

大楠 香川県天然記念物

香川県の天然記念物に指定されている大楠(くすのき)。

善通寺の象徴のひとつともいえる存在で、東院(伽藍)境内の南大門北と五社明神社の前に、それぞれ1株ずつ、合計2株の大楠がそびえ立ちます。

いずれも樹齢1200年以上と伝わる老樹で、いまなお青々とした葉を広げ、参拝者を迎えてくれます。

堂宇に囲まれた伽藍の中にあって、自然の力強さと長い時の流れを感じさせる空間。

幹回りは6メートル以上にも達し、その圧倒的なスケールに、筆者は思わず足が止まり、空を見上げてしまいました。

東院を巡る道中で出会うこの大樹は、静けさと荘厳さをたたえた特別な一角と言えるでしょう。

東院中門から西院仁王門へ

東院の参拝を終えて中門をくぐると、広い空の下、仁王門へとまっすぐ延びる参道が続きます

ここから先は西院、すなわち空海(弘法大師)の御誕生地「誕生院」へと足を進めるルートです。

中門を抜けてしばらく歩き、公道の1本向こう側に、風格ある仁王門がまっすぐに立つのが見えてきます。

門には空海:弘法大師の灌頂(かんちょう)名である「遍照金剛閣」の扁額が掲げらています。

その下には金剛力士像(阿形・吽形)が立ち、誕生院の入口を護っています。

仁王門をくぐると、西院の境内に入り、いよいよ空海の御影堂や誕生地を中心としたエリアへと至ります。

東院の伽藍から、西院の誕生院へ。

空海の生誕地として知られるこの場所へと続いていきます。

御影堂(国重要文化財)

空海・弘法大師が生まれた佐伯家の邸宅跡に建てられた寺院である東院(誕生院)に、国の重要文化財である御影堂があります。

中門をくぐって東院から西院へと入り、まっすぐ参道を進んだ先に見えてくるのが、善通寺でもっとも象徴的な建物のひとつ、御影堂です。

御影堂は、弘法大師空海の誕生の地に建てられた善通寺西院の中心堂宇。

現在も「誕生院」として多くの参拝者が訪れています。

御影堂の内部には、弘法大師の御影(みえい)が安置されており、参拝者は厳かな空気の中で手を合わせます。

その御影は、空海の姿を伝えるものとして篤く信仰されています。

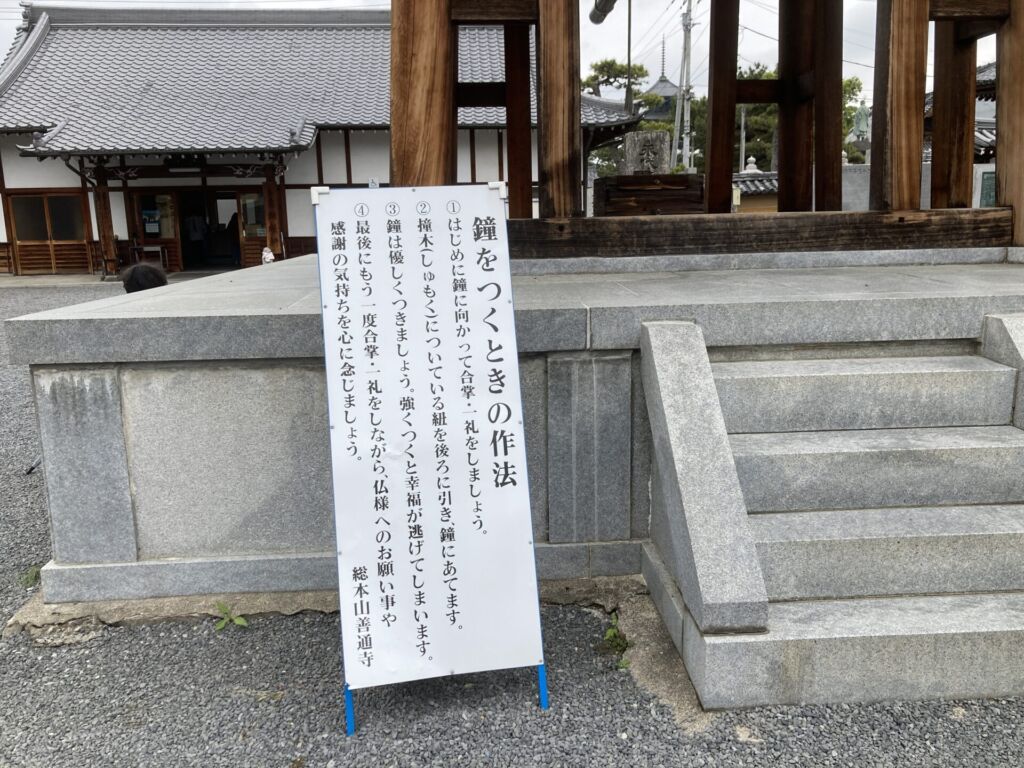

鐘楼

西院(誕生院)にある鐘楼はつくことができます。

「鐘のつくときの作法」の説明があるので、作法を守りながら安心してつくことができます。

仙遊寺(弘法大師 幼少時代の霊場)

弘法大師・空海が幼少期を過ごしたとされる霊場・仙遊寺。

仙遊寺は、善通寺から徒歩約15分、住宅街の一角にあります。

コメント