香川県の金刀比羅宮(通称:こんぴらさん)は、長い石段が特徴の有名な神社。

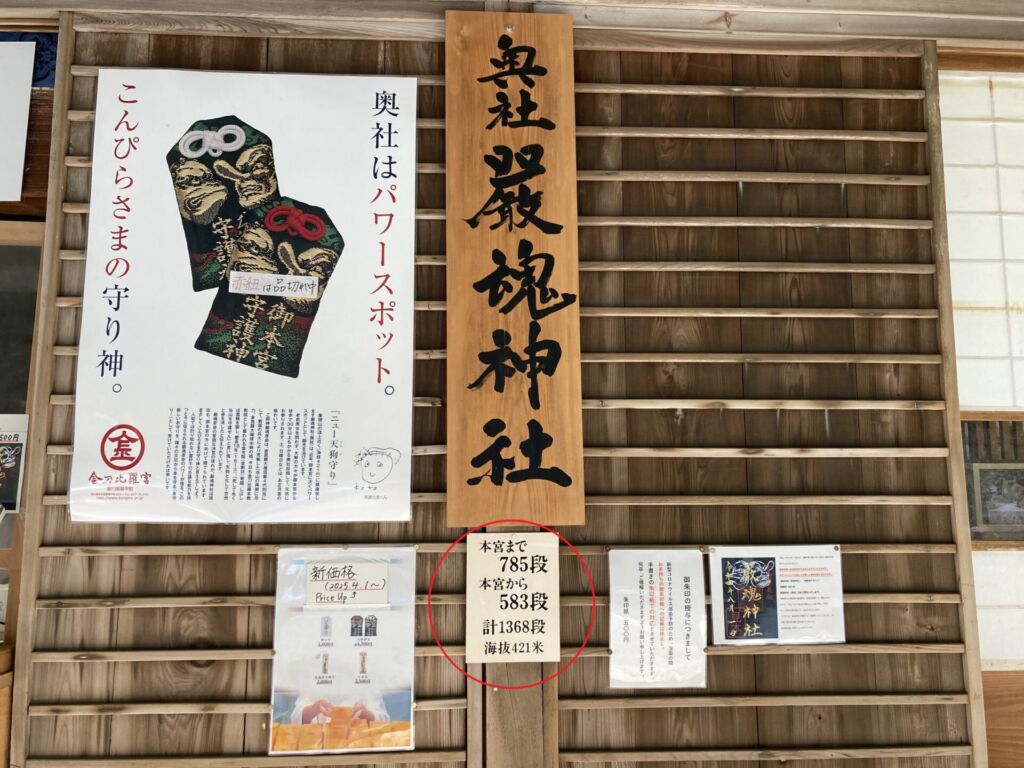

本宮まで785段の階段を上れば、多くの人が「やっと着いた!」と達成感を感じます。

しかし、本宮のさらに奥に「奥社(おくしゃ/ おくのやしろ)「厳魂神社(いづたまじんじゃ)」」があり、そこへ行くにはさらに583段、合計1,368段の階段を上らなければなりません。

本宮で満足する人が多い中、「奥社まで行く価値はあるのか?」「本宮で十分じゃないのか?」と迷う人もいるはず。

そこで2025年3月下旬、実際に奥社まで参拝し、本宮との違いや登って感じた正直な感想をまとめました!

こんぴらさん本宮へ!長い石段785段を登り参拝

こんぴらさんの参拝は、表参道を抜けた後、石段を上るところから始まります。

ところどころ杖のレンタルがあります。

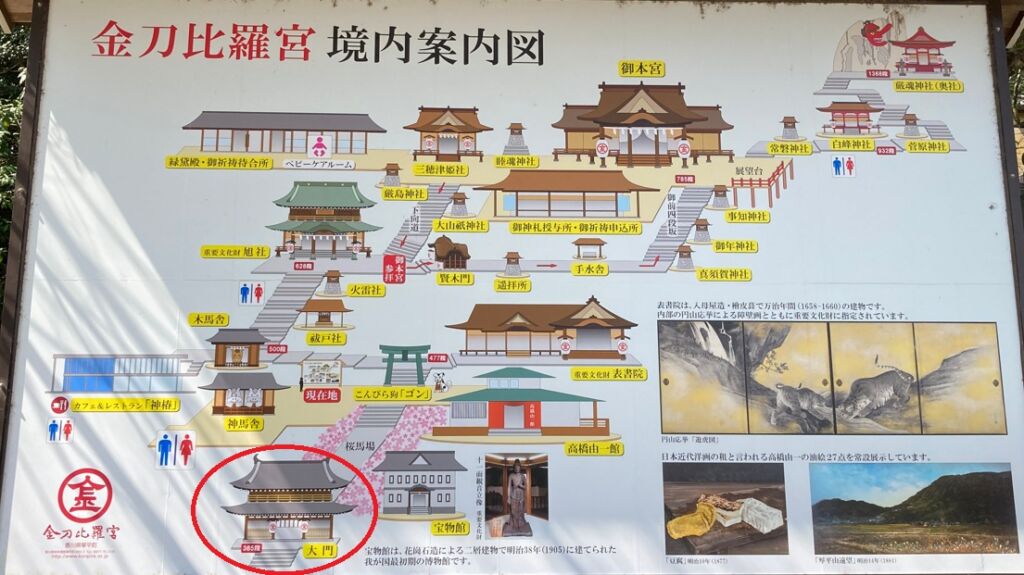

入口から続く階段を上り、境内入口の大門(おおもん)をくぐると、ここから神域。

その大門まで階段は365段あります。

ところどころ何段目の階段かは記されています。

一之坂鳥居

113段目にある鳥居は一之坂鳥居。

一之坂鳥居のそばの備前焼狛犬は重要有形民俗文化財となっています。

一之坂鳥居から大門まで

一之坂鳥居から大門までは、急な石段で一ノ坂と言います。

大門行くまでところどころの見所があり、立ち寄ることで、疲れも癒されます。

琴陵宥常(ことおかひろつね)銅像

日本水難救済会創立者で元金比羅宮宮司・琴陵宥常銅像。

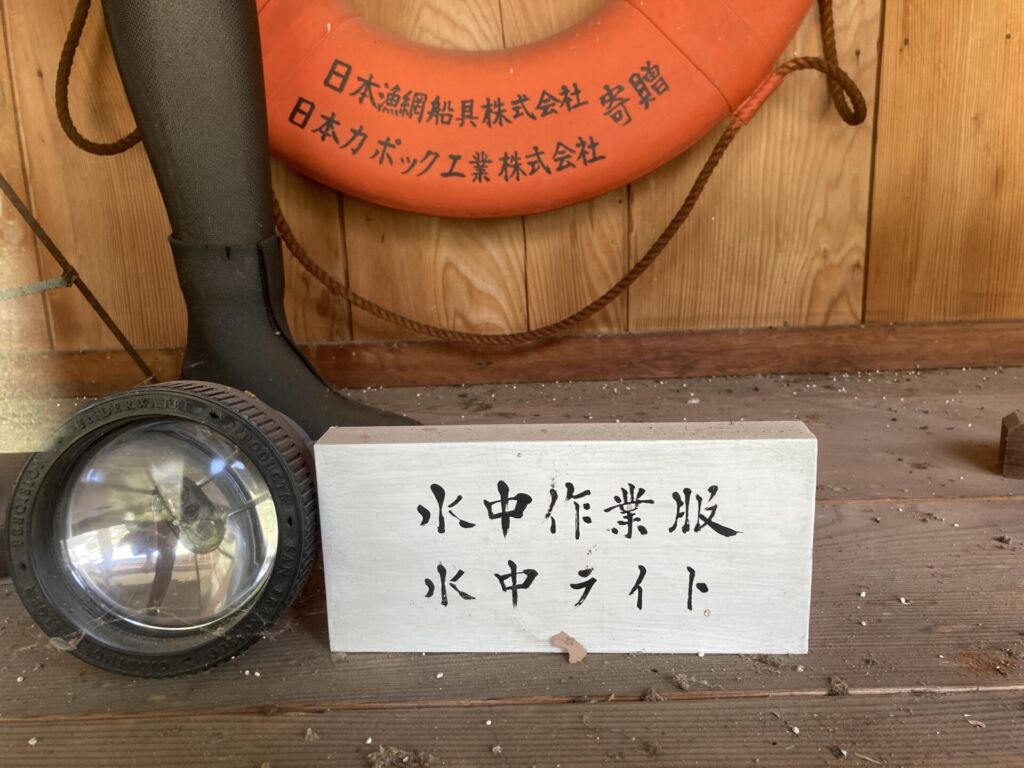

ダイバーである筆者には興味が湧く明治初期の救助隊の装備が、数多く展示されています。

ウエットスーツと言わず水中作業服と言う表現が面白いw

金比羅本教

昭和44年(1969年)8月5日、金刀比羅宮を総本部として宗教法人となった教団。

教祖を金光院第四代院主宥盛、祭神は金毘羅大権現を金刀比羅大神としている。

青銅大燈籠:重要有形民俗文化財

金刀比羅本教総本部の前にある重要有形民俗文化財・青銅大燈籠。

金刀比羅宮へ奉納された青銅燈籠のなかで最も豪華なもので、同型のものが山形県の山寺に一基、宮城県金華山の黄金山神社に一対奉納されています。

鼓楼(ころう)と清塚

造りが城に似ていることから「琴平城」とも呼ばれており、現在も中にある時太鼓は朝夕に打ち鳴らされています。

清塚は鼓楼脇にあり、清少納言の墓とも伝えられています。

大門(おおもん)—ここからが神域のはじまり

365段の石段を登りきると、金刀比羅宮の境内入口「大門(おおもん)」が姿を現します。

ここが、神様の領域である神域の入り口。

大きく立派な門構えで、参拝者の気持ちも自然と引き締まります。

現在の大門は江戸時代の文政元年(1818年)に再建されたもので、金刀比羅宮の歴史を感じさせる貴重な建築物。

堂々とした佇まいで、写真スポットとしても人気があります。

門の左右には、随神(ずいじん)像が安置されており、邪気の侵入を防ぐ役割があるそうです。

寺院の入り口である山門では、阿形・吽形(あぎょう・うんぎょう)の仁王像が左右に立っています。

こんぴらさんの随神像は明治時代の神仏分離令により、もともとの仁王像が随神像に置き換えられたそうです。

大門をくぐると、参道の両脇に、こんぴら名物・加美代飴の露店が並びます。

こんぴらさんの神事に関わる「五人百姓」と呼ばれる人々の名残で、これらの飴屋も「五人百姓」と呼ばれています。

かつて先祖の功績が認められ、特別に境内での営業が許された5軒の飴屋です。

そして大門からさらに続く石段を進みながら、本宮まで合計785段上り本宮を目指します。

合計785段のうち、ここまでで365段。残り420段です!

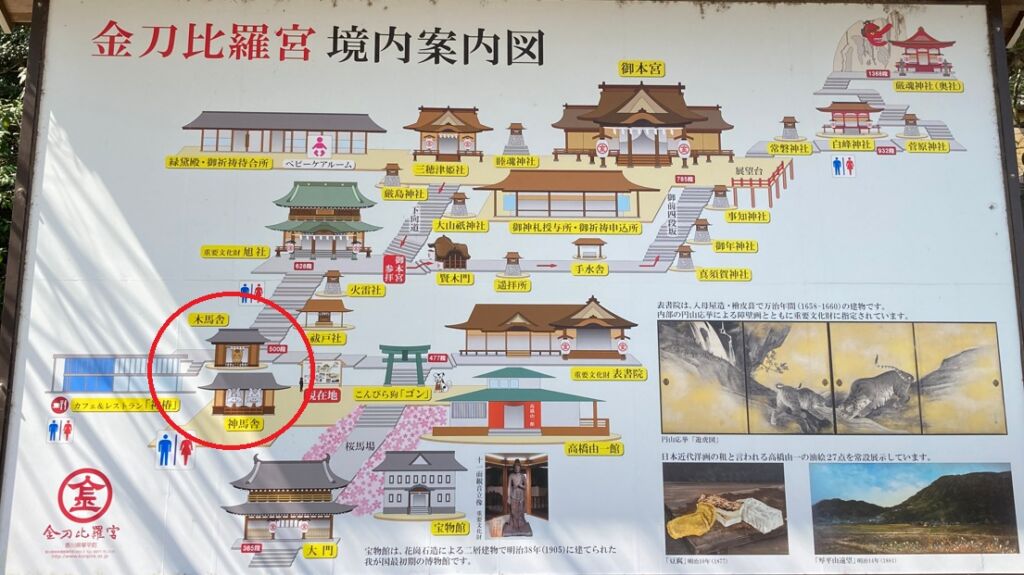

神馬舎(しんめしゃ)

大門をくぐり、「桜馬場」を通り抜けると、「こんぴら狗(いぬ)」の銅像がある鳥居が見えてきます。

江戸時代には「代参」といって、飼い主の代わりに犬がお参りする風習がありました。

「こんぴら参り」と書かれた袋を首から下げ、飼い主の代参を果たす犬もいたそうです。

そのことから、こんぴら参りをする犬は「こんぴら狗」と呼ばれ、今では鳥居のそばにその銅像が建てられています。

今でも犬連れで参拝する人がとても多く、ペット歓迎な空気を感じますね。

その鳥居のすぐ左側には、「神馬(しんめ)」が暮らす厩舎(神馬舎)があります。

神馬とは、神さまの乗り物として神社に奉納された馬のこと。

神馬「光驥号」は、北海道・日高生まれのサラブレッド。

友人…いや、友馬に競走馬がいるのでしょうかね?笑

しかも芦毛。芦毛といえば、地方から中央へと駆け上がった芦毛の怪物「オグリキャップ」を思い出さずにはいられません。

神馬には触ったり、餌を与えたり、フラッシュ撮影することは禁止されていますので、ご注意を。

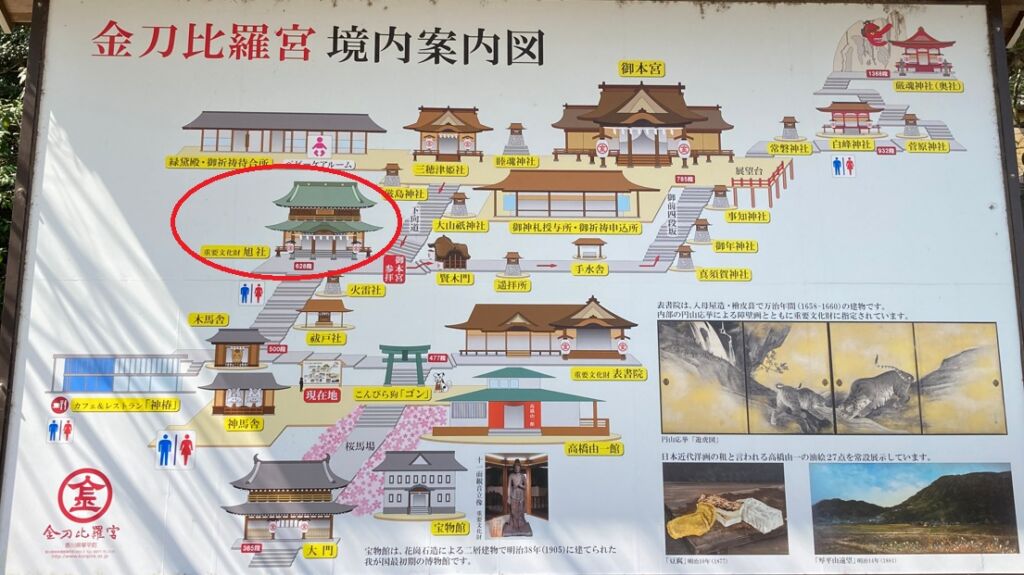

旭社(あさひのやしろ)—荘厳な社殿、本宮と見間違うほどの存在感

「こんぴら狗(ゴン)」が鳥居を潜りさらに石段を上ると、参道の正面に堂々たる社殿が現れます。

それが「旭社(あさひのやしろ)」です。

あまりの立派さに、「あれ?ここが本宮?」と思ってしまう人も多いほどの存在感。

実際、初めて訪れた筆者も一瞬立ち止まってしまいました。

旭社は、1845年(弘化2年)に落成した四国最大の木造社寺建築で、国の重要文化財にも指定されています。

こんぴらさんの境内社である旭社ですが、神仏習合の時代(江戸時代)には薬師堂(金堂)として位置づけられていたため、現在でもその威厳を感じさせます。

こんぴらさん本宮へ—長い石段を越えて辿り着く神域

旭社を後にし、本宮を目指して石段を登りますが、まだ100段以上が残っています。

旭社から本宮までは、行きと帰りでルートが異なる一方通行の反時計回りの参道となっています。

黄銅鳥居と賢木門

642段目には黄銅鳥居があり、その奥に賢木門(さかきもん)が見えてきます。

ここからがいよいよ本宮のエリアです。

なお、賢木門の由来については、Wikipediaでは次のように紹介されています。

なお、Wikipediaでは賢木門の由来についてこう記されています。

天正12年(1584)長曽我部元親が寄進。元親軍の往来の邪魔になるので火をつけると暴風が起こり木の葉が数千の蜂となり襲いかかる神罰にあい恐れをなし、神仏に詫びて、その夜のうちに再興したところ慌てて柱を逆に建ててしまったことから「長曽我部の逆木門」と呼ばれた。

引用元:Wikipedia

しかし、この逸話は長曽我部を辱めるための創作で、それまでここに門は無かった。

1879年(明治12年)の改築の際に逆木門の「逆」の字を嫌い「賢木門」と書くようになった。

賢木門そのものは長曽我部元親が寄進した門で、建築の際に柱が逆さまに取り付けられてしまった事から「逆木門」と名付けられたようで、もし創作だとすれば「ただの建築ミスに後付けの伝説がついた」、ということかもしれませんね(笑)。

本宮目前、最後の石段

賢木門をくぐると、すぐ左に手水舎がありますが、柄杓は置かれておらず、流れる水で手を清めるスタイルです。

コロナ禍以降、こういった形式の手水舎が増えましたね。

ここからさらに石段が続きます。

最後の長い石段を登った先に鳥居があり、その奥に本宮の社殿がかすかに見えてきます。

この石段、残りは133段。いよいよゴールが近づいてきました。

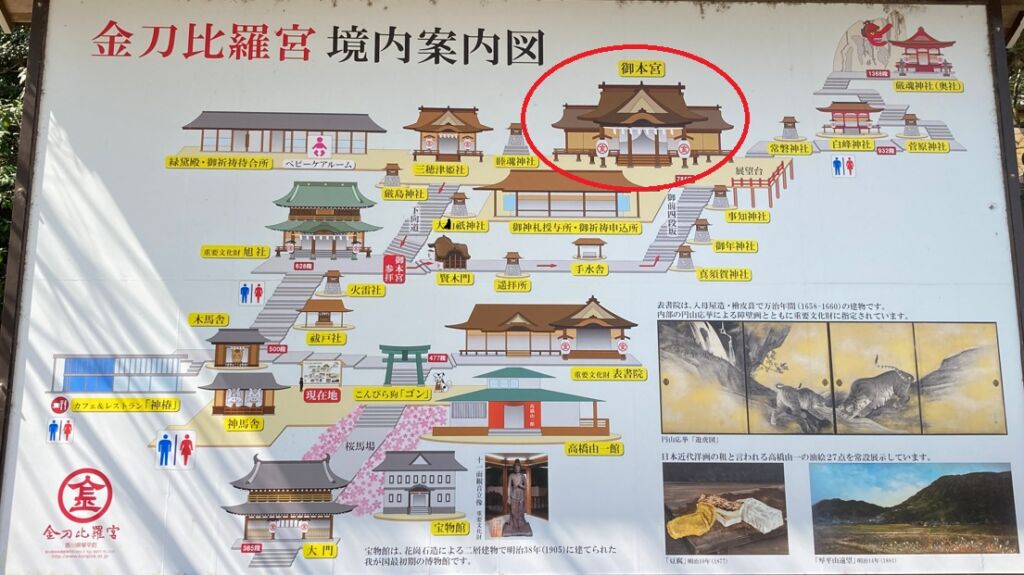

785段目の本宮に到着

そして、785段目。

ついに「金刀比羅宮・御本宮」に到着です。

長い石段を登りきったという達成感とともに、「やっと辿り着いた……!」という実感が湧いてきます。

御本宮は標高251メートルの場所にあり、御祭神は大物主神(おおものぬしのかみ)。航海・漁業・農業・商業・医薬など、幅広いご利益があるとされ、国内外から多くの参拝者が訪れます。

社殿の右手、展望スペースからは讃岐平野を一望する絶景が広がります。

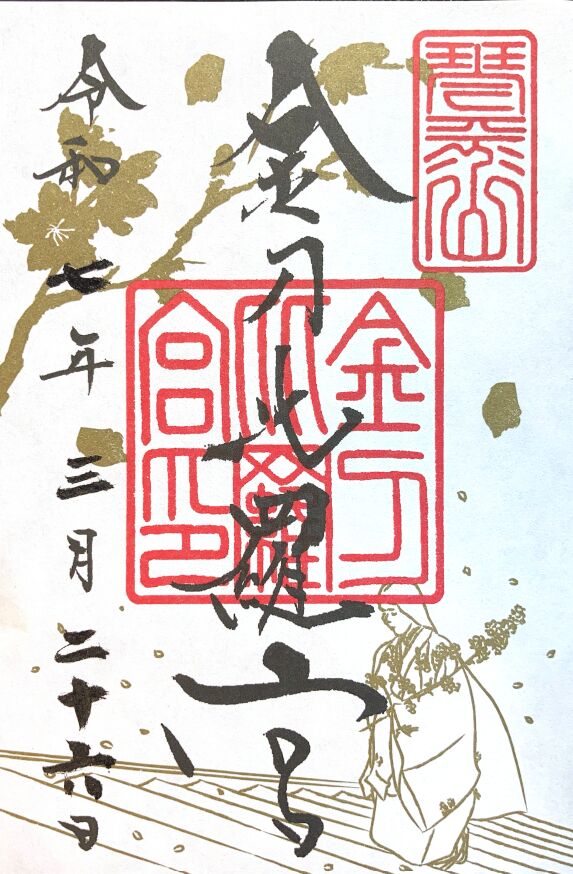

御朱印とその先の奥社へ

御朱印は社務所で頂けますが、現在は書置きタイプのみの対応です。

こんぴらさんではクレジットカード決済にも対応しており、筆者も初穂料500円をカードで支払いました。

さらにここから583段を登れば、「奥社(厳魂神社)」へと向かうこともできます。

本宮まででも十分な達成感がありますが、体力と時間に余裕があれば、その先へ進んでみるのも一興です。

奥社までの道のり—本宮からさらに583段

御本宮を参拝して「ここまで来た!」と達成感を味わったあとでも、本宮右手の鳥居をくぐり、まだ先に進むことができます。

そう、金刀比羅宮の“もうひとつの聖域”——奥社(おくしゃ・厳魂神社)へ向かいます。

本宮の石段785段に加え、奥社まではさらに583段。

合計1368段の道のりになります。

ここから先は、ぐっと人が減り、静かな山道と階段を上がっていきます。

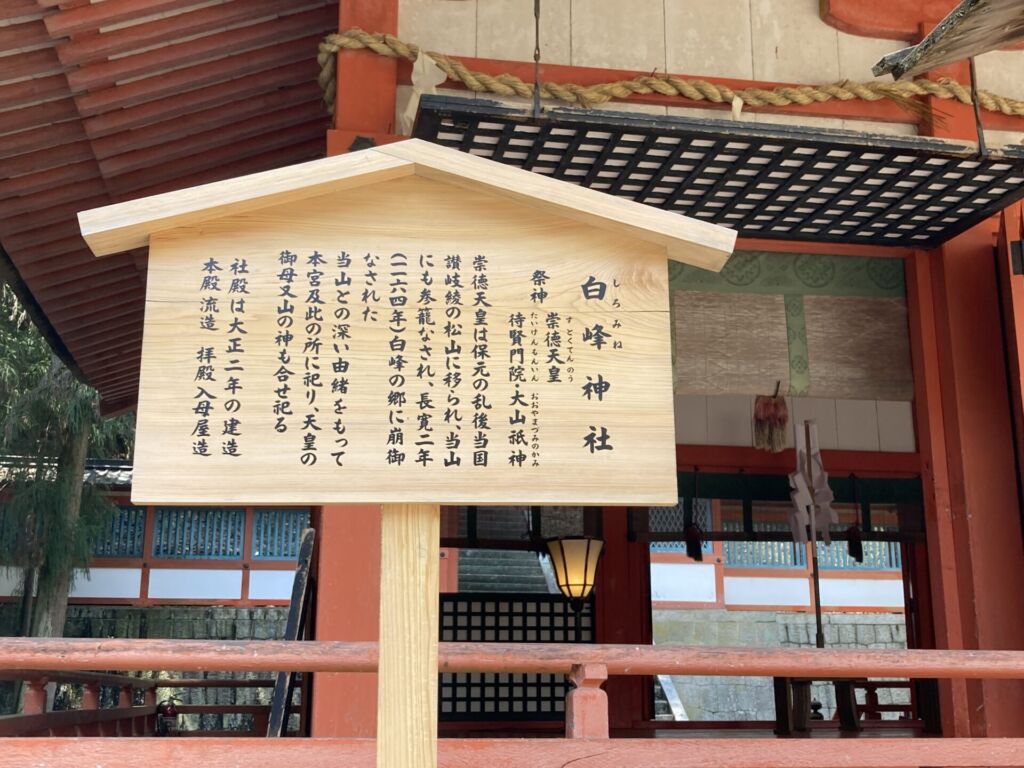

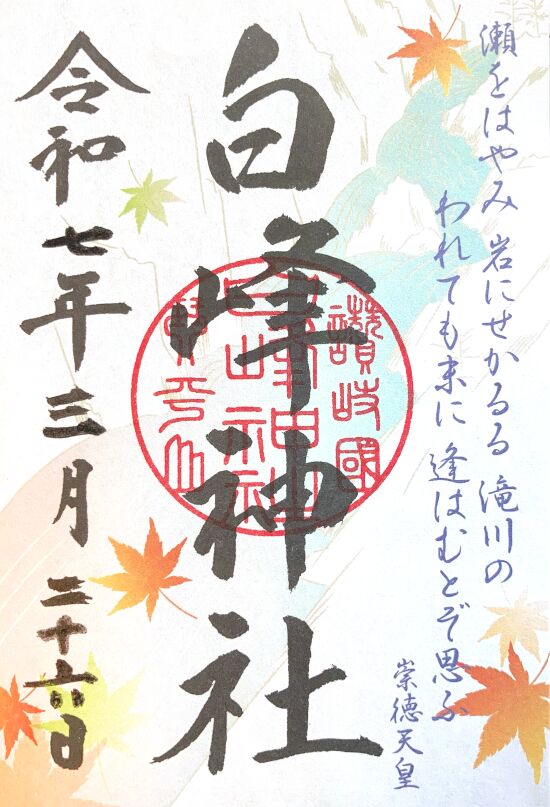

白峰神社—崇徳天皇を祀る、静かな境内の一社

参道を進むと、少しずつまわりの景色が変わっていきます。

木々が多くなり、鳥の声だけが響く静かな空間。

本宮からさらに奥社へと向かう石段の途中、左手に佇む「白峯(しらみね)神社」。

こちらは、平安時代末期の天皇・崇徳(すとく)天皇と、その母・待賢門院藤原璋子を御祭神として祀る神社です。

もともとは、崇徳天皇が讃岐に配流された後、終焉の地となった坂出市の白峰山に建てられていたものを、明治初期に現在の地に遷したとされています。

崇徳天皇は、保元の乱で敗れた後、朝廷から見放される形で讃岐へ。

その悲劇的な最期と怨霊信仰は、のちに“御霊(ごりょう)信仰”へと転じ、やがて学業成就や芸能上達、勝運祈願の神様としても親しまれるようになりました。

山の神として信仰されている大山祇神(おおやまつみのかみ)も御祭神として祀られており、また随神として源為義(みなもとのためよし)と源為朝(みなもとのためとも)の木像が安置されています。

ひっそりとした社殿は、観光客の賑わいから少し離れており、石段を登る途中で心を落ち着かせるにはぴったりの場所です。

御朱印は本宮の社務所で頂けます(現在は書置き対応)。

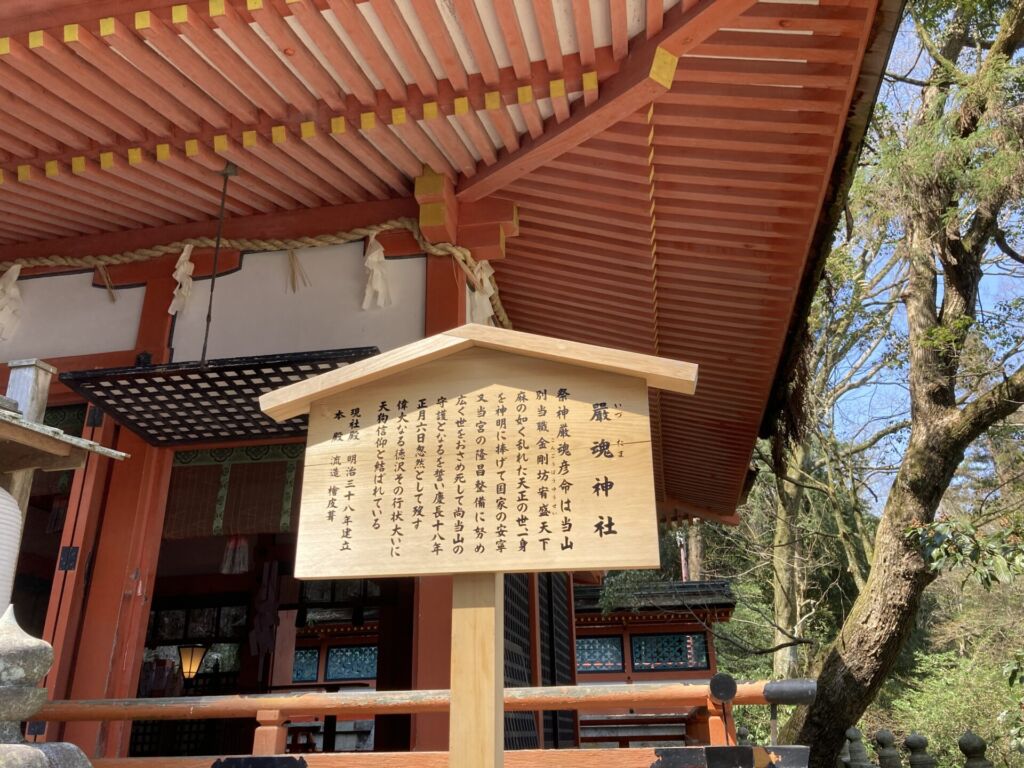

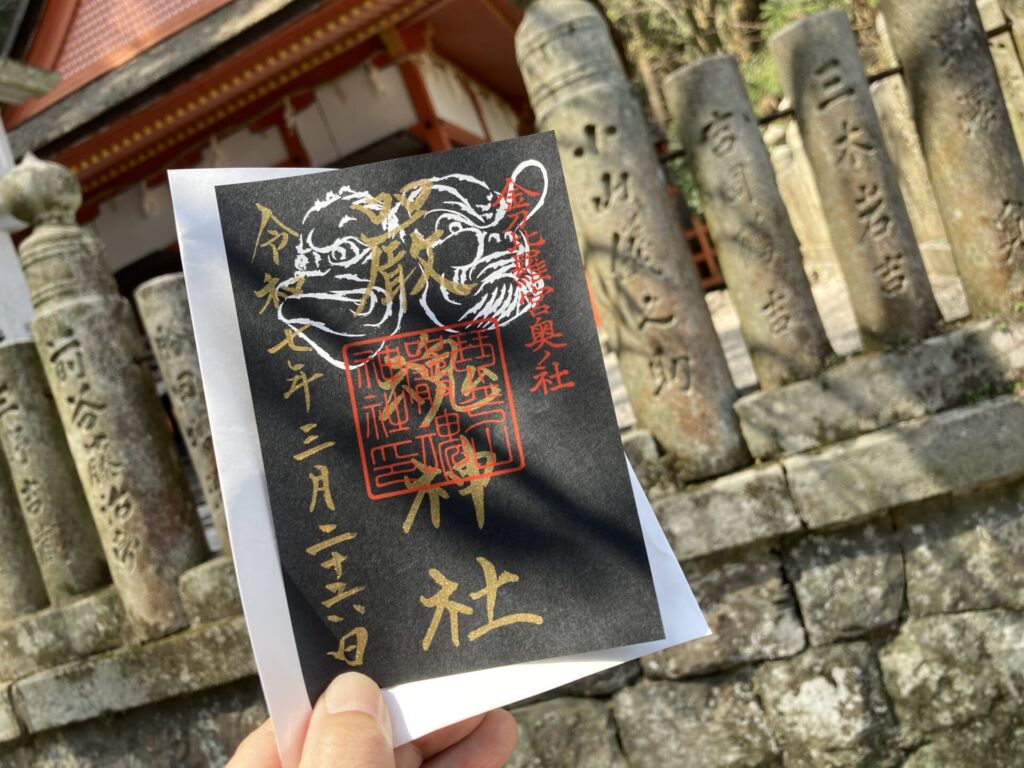

奥社—象頭山の山上に佇む、静謐な厳魂神社

「奥社(おくしゃ/ おくのやしろ)」は俗称であり、正式な名称は「厳魂神社(いづたまじんじゃ)」といいます。

白峯神社を後にして、奥社(厳魂神社)を目指します。

ここから先、奥社(厳魂神社)までは、さらに石段445段、約20分の道のり。

石段は全体的に整備されており、道幅も広めで歩きやすく、本宮までの急な石段に比べると、勾配はむしろゆるやかに感じられる箇所もあります。

ただし、段数自体は多く、体力的にはじわじわと効いてくるので、焦らず自分のペースで進むのが一番です。

休憩所があるので、ゆっくりできます。

参拝者は本宮にくらべ各段に少ない為、混雑はなく、落ち着いた雰囲気。

時折、木々の間から柔らかい光が差し込み、静かな時間が流れていきます。

そして最後の石段を登りきると、象頭山の山上近くに鎮座する奥社(厳魂神社)が静かに姿を現します。

社殿の背後には象頭山の山肌が迫り、木立に包まれた厳かな雰囲気。

空気も澄んでおり、本宮とはまた異なる静けさがあります。

金刀比羅本教の教祖である厳魂彦命が祀られています。

奥社(厳魂神社)が鎮座する讃岐岩質安山岩の断崖には、天狗とカラス天狗の彫刻が施されています。

これらの天狗とカラス天狗は、こんぴらさんの守り神として信仰されており、奥社の御朱印にもその姿が描かれています。

御朱印は奥社(厳魂神社)の社務所で頂けます。(書置き)

ただし本宮の社務所と異なり、現金です。

奥社(厳魂神社)からみた風景「讃岐平野」

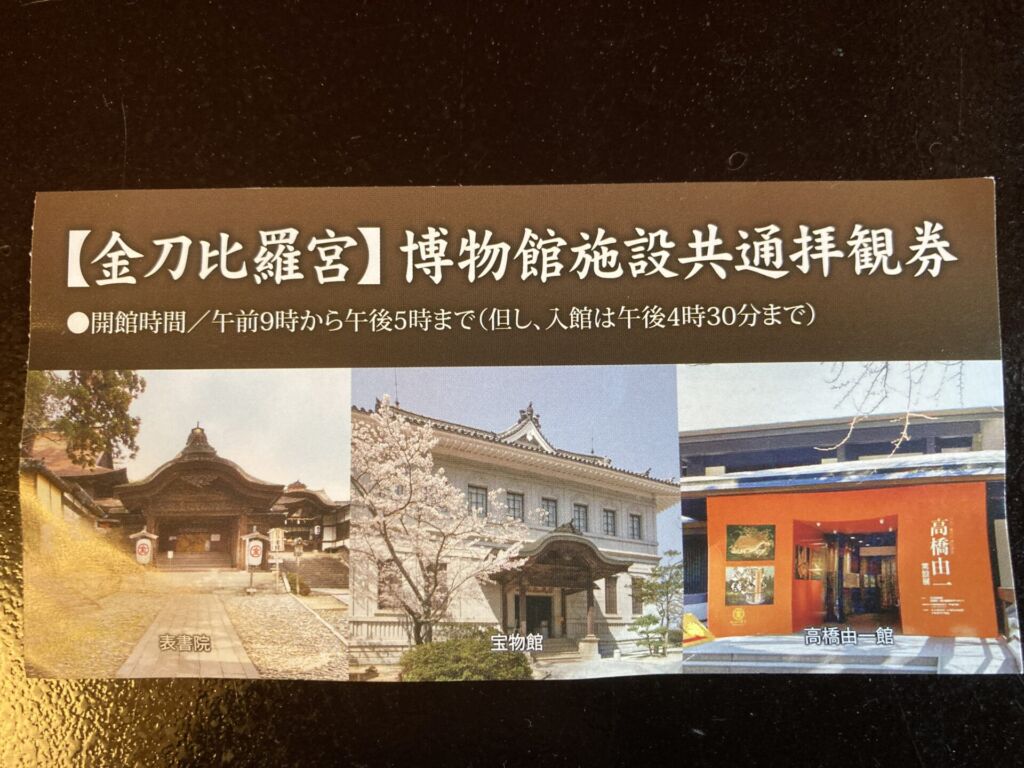

【金比羅宮】博物館施設共通拝観券 1,500円

有料施設である【書院】800円、【宝物館】800円、【高橋由一館】500円を【金比羅宮】博物館施設共通拝観券1,500円で拝観することができます。

宝物館、高橋由一館は館内撮影禁止。

表書院は館内撮影禁止ですが、庭先は撮影OKです。

「日本洋画の開拓者」「幕末明治の巨人」と称される高橋由一。

こんぴらさんは西洋画普及に意を注いだ高橋由一が主宰する画塾「天絵社(てんかいしゃ)」へ資金援助しており、その縁で琴平を描いたの油絵などもあります。

書院は丸山応挙の襖絵があり、国の重要文化財となっています。

筆者は以前、兵庫県城崎温泉でのリゾートバイト中に、香美町香住の大乗寺を参拝し、丸山応挙の襖絵を拝見し、とても見事な襖絵だったことを覚えています。

今回もやはり見事で、見入ってしまいました。

境内社

こんぴらさんには多数の境内社があります。

祓戸社(はらえどしゃ)

火雷社(ほのいかづちしゃ)

真須賀社(ますがしゃ)

御年神社(みどしじんじゃ)

事知神社(ことしりじんじゃ)

常盤神社(ときわじんじゃ)

三穂津姫社(みほつひめのやしろ)ー重要文化財

厳島神社(いつくしまじんじゃ)

菅原神社(すがわらじんじゃ)

まとめ・感想

本宮までの785段でも十分に達成感があり、「ここで引き返しても満足」と思える人も多いと思います。

ただ、奥社までの道のりは一気に人が減り、静けさの中で神域を感じられる特別な空間でした。

体力に自信があるなら、奥社までの参拝はおすすめです。登り切ったときの景色と静謐な空気は、確かに「ここまで来てよかった」と思えるものでした。

おわり

コメント